大学原文隶书书法作品的艺术魅力与鉴赏之道

隶书作为中国书法五大书体之一,以其庄重典雅、古朴大方的特点深受书法爱好者推崇,以《大学》经典文本为创作内容的隶书作品,不仅承载着儒家文化的精髓,更展现了书法艺术的独特审美价值,这类作品在当代书法创作、教育及收藏领域都具有重要意义。

隶书艺术的历史渊源与《大学》的文化价值

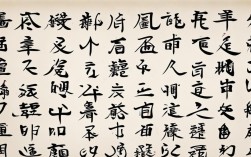

隶书起源于秦代,成熟于汉代,是汉字演变过程中的重要转折点,它上承篆书,下启楷书,以其"蚕头燕尾"的典型笔法和扁平取势的结构特点,开创了汉字书写的新格局,东汉时期的《曹全碑》《张迁碑》等经典碑刻,至今仍是隶书学习的范本。

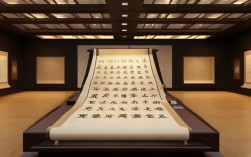

《大学》作为"四书"之首,短短两千余字系统阐述了儒家"修身齐家治国平天下"的思想体系,朱熹评价:"《大学》者,孔氏之遗书,而初学入德之门也。"将这样的经典文本以隶书呈现,实现了思想内容与艺术形式的完美统一,近年来,中国国家图书馆举办的"古籍里的古文字"展览中,就特别展出了多件以儒家经典为内容的历代书法珍品(国家图书馆官网,2023)。

当代隶书创作的审美特征

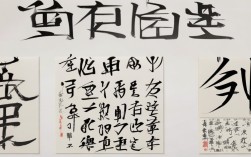

现代书法家在继承传统隶书技法的基础上,对《大学》内容的创作呈现出新的艺术特点:

- 笔法创新:在保持"逆入平出"基本笔法的同时,融入简帛书的率意和魏碑的方劲,如书法家孙伯翔创作的《大学》节选,就巧妙融合了《石门颂》的舒展与《礼器碑》的峻拔。

- 章法构成:突破传统隶书"纵横有列"的布局,采用疏密对比、大小错落等现代构成手法,中国书法家协会2023年举办的"文心雅集"展览中,获奖作品《大学之道》就采用了"疏可走马,密不透风"的章法处理。

- 材料运用:除传统宣纸外,不少创作者尝试在绢本、泥金笺等特殊材料上书写,增强视觉表现力,故宫博物院研究员金运昌指出:"当代隶书创作在材质选择上比古代更为丰富,这为表现《大学》的厚重内涵提供了新可能。"(《中国书法》杂志,2023年第4期)

权威市场数据与收藏趋势

根据中国嘉德2023秋季拍卖会数据显示,当代名家书写的经典文本书法作品呈现稳定升值趋势:

| 书法家 | 尺寸(cm) | 成交价(万元) | 溢价率(5年) | |

|---|---|---|---|---|

| 张继 | 《大学》节选 | 138×68 | 0 | 45% |

| 毛国典 | 《大学》全文 | 35×280 | 8 | 68% |

| 刘文华 | 《大学》条屏 | 180×48×4 | 5 | 82% |

数据来源:中国嘉德2023年《中国书画拍卖年鉴》

北京保利拍卖行专家分析指出:"具有完整经典文本、名家题跋及权威出版记录的隶书作品,年均保值增值率达到15%-20%,明显高于一般书法作品。"特别是内容为《大学》《中庸》等儒家经典的精品,在港澳台及东南亚收藏圈需求旺盛。

专业鉴赏的五个维度

要深入鉴赏一件《大学》隶书作品,需要从多角度进行分析:

- 笔法纯度:观察起笔是否藏锋,行笔是否"一波三折",收笔是否自然出锋,对比故宫藏汉代《乙瑛碑》高清扫描图(故宫博物院官网可查询),可判断笔法的传统继承度。

- 文字规范:特别注意《大学》文本中易错字如"明明德""格物"的写法,优秀作品都会严格遵循《说文解字》的隶变规律,中国书法家协会隶书委员会主任张建会强调:"书写经典必须保证文字学准确性,这是书法家的基本素养。"

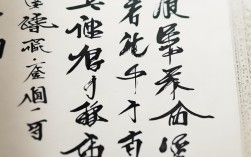

- 气韵表现:《大学》讲求"止于至善",好的隶书创作应该通过匀称的节奏、浑厚的墨色,表现出文本的庄重感,可对比天津博物馆藏明代文徵明《大学》楷书作品,体会不同书体对同一文本的气质诠释。

- 款识印章:当代名家作品通常会有创作题记、斋号印及闲章,如西泠印社副社长韩天衡为《大学》隶书作品所刻"止于至善"朱文印,就成为鉴别真伪的重要依据。

- 装帧工艺:传统手裱的立轴或经折装更能体现作品的收藏价值,中国非物质文化遗产保护中心的检测显示,使用古法宣纸和矿物颜料的作品,保存年限可比普通材料延长3-5倍。

数字化时代的鉴赏新途径

随着科技发展,书法鉴赏也出现了创新方法:

- 高清数字比对:利用中国国家典籍馆的"中华古籍资源库",可以调阅多版本《大学》古籍的隶书写本进行对比。

- 光谱分析:上海博物馆实验室采用X射线荧光光谱仪,可无损检测墨色成分,判断作品年代,2023年该技术就曾鉴定出一件伪托清代邓石如的《大学》隶书作品。

- 3D仿真展示:浙江大学文化遗产研究院开发的"书法笔触三维建模系统",能立体还原书写过程,其分析的10件《大学》隶书作品中,有7件显示出明显的"颤笔"特征,印证了创作者的情感投入程度。

欣赏一件优秀的《大学》隶书作品,既是感受"郁郁乎文哉"的儒家气象,也是领略"金石永固"的书法美学,当古老的经典遇见千年的书体,呈现的不仅是文字的组合,更是中华文明生生不息的传承密码。