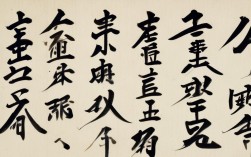

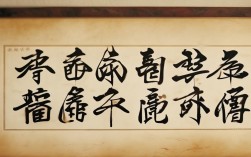

现代小诗书法作品融诗韵墨趣于一体,以灵动笔触勾勒诗意,黑白间跃动着情感节奏,既承古法之筋骨,又蕴新思之灵光,字里行间流淌着诗意栖居的生命律

概念界定与历史语境

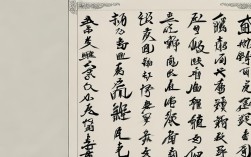

现代小诗特指五四运动以来以白话文创作的短篇诗歌,其特点是语言凝练、意象新颖、情感真挚且贴近生活,当这类文本以书法形式呈现时,艺术家需突破传统碑帖临摹的思维定式,转而追求对诗歌精神内核的视觉转译,相较于古典诗词书法中程式化的“二王”体系,现代小诗书法更强调个性化表达,常采用行草、魏碑、篆籀等多元书体,甚至融入美术字、抽象构成等现代设计语言,这种融合本质上是文学革命与艺术革新的双重映射——新文化运动催生了自由诗体,而书法领域的“碑学复兴”“帖派转型”则为这种跨界提供了技术支撑。

核心艺术特征解析表

| 维度 | 传统诗词书法 | 现代小诗书法 | 典型差异点 |

|---|---|---|---|

| 文本属性 | 格律严谨,典故密集 | 口语化表达,日常经验提炼 | 从“雅言”到“俗语”的语言转向 |

| 书体选择 | 以楷书/行书为主,强调规范性 | 灵活运用诸体,侧重情绪外化 | 书体成为情感载体而非固定模板 |

| 章法布局 | 纵成列横成行,均齐对称 | 错落有致,虚实相生 | 打破网格化的空间重构 |

| 墨色运用 | 单一墨色为主,偶见淡墨过渡 | 枯润交织,色彩叠加(含宿墨、涨墨) | 墨象成为营造氛围的重要手段 |

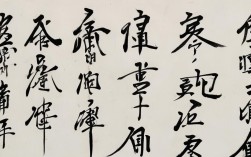

| 笔触特征 | 藏锋回锋,温润内敛 | 露锋侧入,飞白激荡 | 笔势强化动态节奏感 |

| 装饰元素 | 极少使用辅助图形 | 可嵌入符号、插画或抽象几何形 | 复合媒介的综合运用 |

创作方法论框架

文本解构与视觉预读

创作者需逐句剖析诗歌的情感曲线:起承转合处对应笔画粗细变化,关键词汇转化为夸张变形的主笔,例如书写海子的《面朝大海,春暖花开》,可将“大海”二字作波浪形延展,“花开”则用放射状笔触模拟绽放轨迹,此过程类似电影分镜脚本,需提前规划视觉高潮点。

书体适配原则

- 抒情类(如徐志摩《偶然》)→ 行草连绵,牵丝映带强化流动感

- 哲思类(如北岛《回答》)→ 魏碑方笔为主,斩钉截铁凸显力度

- 童趣类(如顾城《一代人》)→ 稚拙隶书或卡通化变体增加趣味性

- 叙事类(如闻一多《死水》)→ 章草夹杂今楷,通过速度反差制造张力

空间经营策略

采用“计白当黑”原理控制负空间:

- 纵向拉伸:长句分行书写时,每行末字向下拖曳长尾,形成视觉引导线

- 横向挤压:关键短句密集排列,周围大面积留白聚焦视线

- 环形构图:将整首诗围合成圆形,暗合“天人合一”的传统美学

- 破边处理:故意让末笔超出纸缘,营造冲破束缚的隐喻效果

物质媒介实验

除常规宣纸外,可选择特殊载体强化主题:

| 载体类型 | 适用场景 | 效果示例 |

|--------------|--------------------------|----------------------------------|

| 绢帛 | 柔美抒情题材 | 《雨巷》(戴望舒)→ 细密蚕纹衬底 |

| 皮纸 | 厚重历史感 | 《老马》(臧克家)→ 粗粝肌理 |

| 综合材料 | 先锋实验风格 | 《相信未来》(食指)→ 金属箔片镶嵌|

| 扇面 | 小巧精致之作 | 《沙扬娜拉》(徐志摩)→ 折扇开合 |

经典案例深度剖析

以卞之琳《断章》的某件获奖作品为例:

- 整体构图:采用对角线分割,左上方“你站在桥上看风景”以斜向排列模拟视角移动,右下方“看风景人在楼上看你”转为反向倾斜,形成视觉回环。

- 笔法处理:“风景”二字用颤笔写出朦胧感,“人”字最后一捺突然加重墨量,象征存在主义的顿悟时刻。

- 色彩运用:主体为焦墨,仅在“明月”二字旁点缀石青矿物颜料,既保持古雅又暗藏现代性。

- 钤印设计:压角章非传统姓名章,而是微型山水印章,将“你装饰了别人的梦”的意境具象化。

审美价值与文化意义

- 双重解码机制:观者需同时解读文字表层含义与书法形式语言,这种交互性拓展了诗歌的传播维度,如读艾青《我爱这土地》,若见满纸虬曲盘桓的枯笔线条,便能直观感受“为什么我的眼里常含泪水”的沉痛。

- 传统活化路径:通过引入现代构成意识激活唐宋以来形成的书法美学范式,使悬腕运笔的古老技艺焕发当代生命力。

- 美育实践载体:相较于纯抽象绘画,带有明确语义指向的诗书合璧作品更易被大众接受,成为普及书法美学的有效切入点。

相关问答FAQs

Q1:如何选择与诗歌气质相符的书体?

A:需把握三个对应关系:①情感强度→笔画粗细(激昂用粗重线条,忧伤用纤细游丝);②节奏快慢→书写速度(急促诗句宜疾笔飞白,舒缓段落可从容调锋);③意象特质→造型联想(“大漠孤烟直”可用直画贯穿,“润物细无声”适合圆转笔触),建议初学阶段建立“情感-书体”对照表进行针对性训练。

Q2:怎样处理长句书写时的节奏断点?

A:可采用三种方法:①物理分隔——换行时留出较大空白;②笔势转换——前句收笔藏锋,后句起笔露锋;③墨色区分——前半段用浓墨,后半段渐次淡化,例如书写舒婷《致橡树》,在“仿佛永远分离”处突然停笔留白,再用淡墨接续“却又终身相依”,能完美呈现情感转折