乡村书法作品融朴拙笔意于阡陌之间,墨韵流转尽显农耕文明的厚重底色

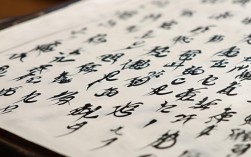

乡村书法作品作为中华优秀传统文化在基层社会的重要载体,承载着农耕文明的精神密码与审美基因,它不同于专业书家的精致创作,而是扎根于田间地头的民间艺术形态,既保留了传统书法的基本规范,又融入了乡土生活的质朴气息,形成了独具特色的文化景观,这种自发生长于乡村土壤的艺术形式,不仅是文字记录的工具,更是情感表达的媒介、道德教化的载体和集体记忆的符号。

乡村书法作品的核心特征

| 维度 | 城市专业书法 | 乡村书法作品 |

|---|---|---|

| 创作主体 | 职业书法家/艺术院校师生 | 教师、匠人、乡贤、普通农民 |

| 书写场景 | 展厅、工作室、比赛现场 | 门楣楹联、碑刻、账簿、书信 |

| 工具材料 | 定制毛笔、宣纸、专用墨汁 | 竹制笔杆、土造纸张、自制松烟墨 |

| 审美取向 | 追求技法创新与个性表达 | 强调实用功能与吉祥寓意结合 |

| 传播方式 | 展览、出版物、网络平台 | 口传心授、节庆展示、日常应用 |

| 文化内涵 | 艺术探索为主 | 礼俗交融,兼具实用与精神价值 |

从上表可见,乡村书法作品最显著的特点是“生活化”,其创作动机往往源于实际需求——婚丧嫁娶时的礼单书写、农具上的标记、祠堂碑文的镌刻等,这些日常场景构成了乡村书法的生存空间,书写者多为略通文墨的乡村知识分子,他们未必接受过系统训练,但通过临摹字帖、观察他人作品等方式积累经验,形成带有个人风格的书写样式。

典型表现形式与文化功能

(一)建筑空间中的书法实践

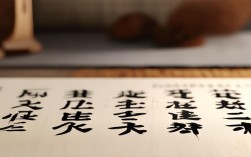

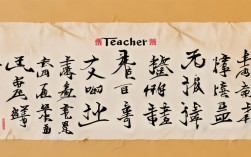

- 门楣匾额:多采用楷书或行楷,内容以“耕读传家”“勤俭持家”等家训为主,字体端庄厚重,体现家族价值观,如皖南古村落常见青石雕刻的堂号,笔画间透露出匠人的精湛技艺。

- 厅堂中堂:多为四尺整张的楷书作品,内容涵盖诗词名句、治家格言,悬挂位置讲究对称平衡,与八仙桌、太师椅构成传统家居布局的核心视觉焦点。

- 神龛对联:祭祀场所的书法作品注重庄重肃穆,常用篆隶字体书写祈福禳灾的内容,红色洒金宣纸搭配金色漆框,营造出神圣氛围。

(二)民俗活动中的动态呈现

| 应用场景 | 典型形式 | 文化意义 |

|---|---|---|

| 春节写春联 | 红纸黑字,楷书为主 | 驱邪纳福,宣告新年到来 |

| 婚庆礼单 | 竖排小楷,墨色浓淡相宜 | 记录聘礼清单,见证契约精神 |

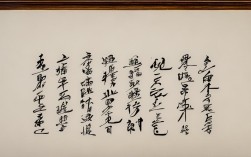

| 丧葬挽幛 | 白纸蓝字,行草见功力 | 表达哀思,维系宗族关系 |

| 庙会标语 | 美术字变形,色彩鲜艳 | 营造节日气氛,强化社区认同 |

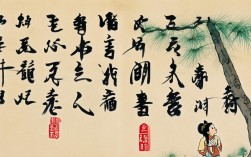

这类即时性创作的书法作品,具有强烈的时效性和仪式感,例如豫东地区的“打春牛”仪式中,老秀才会在牛头上用朱砂笔勾画符咒,既包含驱瘟避疫的祈愿,也是书法技艺的现场展演。

(三)生产生活中的实用书写

- 农具标记:犁耙、水桶等器具上的所有者姓名缩写,虽寥寥数字却笔力遒劲,反映劳动者对财产的重视。

- 账册文书:旧时地主家的地契、商铺的流水账簿,小楷工整细密,数字大写防止篡改,展现商业文明的传统智慧。

- 药方笔记:乡村郎中手写的药方,行草飞动间暗含剂量配伍的玄机,某些特殊符号成为师徒传承的秘密语言。

当代乡村书法的生存境遇

随着城镇化进程加速,乡村书法面临三重冲击:一是书写工具革新导致毛笔使用频率骤降,中性笔普及使年轻一代丧失执笔能力;二是建筑形制改变压缩了传统书法的应用空间,钢筋混凝土结构的民居不再需要木构建筑那样的大面积留白;三是文化生态变迁削弱了书法的社会功能,电子支付取代了手写借据,短视频问候替代了手写书信。

但仍有积极因素值得关注:多地开展“书法进校园”活动,将地方特色字体纳入校本课程;文旅融合催生新的展示平台,浙江桐庐、江西婺源等地打造书法主题村落;非遗保护政策推动老艺人收徒传艺,部分濒危的地方书体得到抢救性记录。

保护与发展的现实路径

- 活态传承机制:建立“乡村书法传习所”,邀请本地文化名人担任导师,定期举办临帖雅集、擂台比武等活动,激发参与热情。

- 数字化存档:运用高清扫描技术建立乡村书法数据库,收录不同年代的门楣、碑刻、文书等实物资料,配套语音解说追溯历史脉络。

- 创意转化尝试:开发书法主题文创产品,将经典字句设计成茶具、服饰图案;借助新媒体平台直播书写过程,吸引城市消费群体关注。

- 教育体系嵌入:在中小学开设乡土书法课程,教授本地特有的简化字形和实用书写技巧,培养下一代的文化自觉。

相关问答FAQs

Q1:为什么乡村书法作品看起来不如专业书法精致?

A:乡村书法的本质属性决定了其首要功能是实用而非艺术欣赏,受限于书写条件(如粗糙纸张、劣质墨汁)和使用场景(需快速完成),书写者更注重准确传达信息而非追求美学效果,这种“不完美”恰恰真实记录了特定历史时期的生产生活水平,具有珍贵的社会学研究价值。

Q2:普通人如何参与乡村书法的保护工作?

A:①实地走访记录:拍摄现存的匾额、碑刻等实物,整理文字内容及位置信息;②捐赠支持:向乡村学校捐赠文房四宝,资助书法兴趣班;③体验传播:参加农家乐组织的写春联活动,通过社交媒体分享见闻;④学术研究:协助高校团队收集口述史资料,完善地方书法发展脉络,每个人的微小行动都能为传承注入