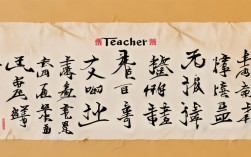

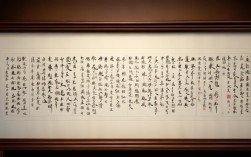

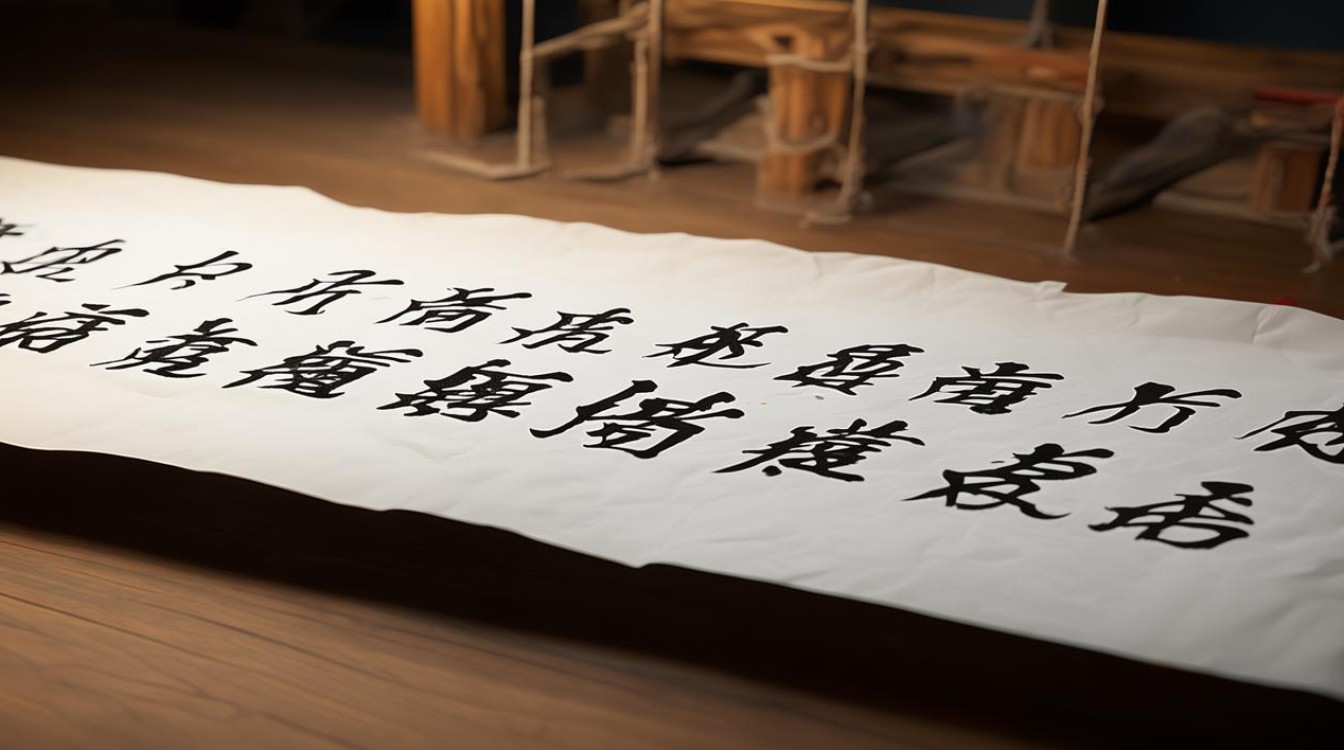

“韧”字书法笔锋苍劲,线条刚柔相济,墨色浓淡相宜,结体稳若磐石,尽显百折

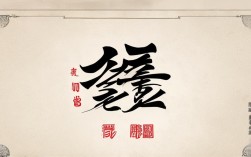

“韧”字的文化意蕴与书法美学关联

“韧”字作为汉字文化中极具生命力的符号,其本义指向物体受外力作用后变形而不断裂的特性,引申为持久不懈、刚柔并济的精神品格,在书法艺术中,“韧”既是创作理念的凝练表达,也是笔墨语言的核心追求,一幅优秀的“韧”字书法作品,往往通过线条的张力、结构的呼应、墨色的层次,将物质属性与精神境界完美统一,这种艺术呈现既需遵循汉字书写的基本规范,又要突破程式化束缚,展现出独特的个性风貌。

多维度解析“韧”字书法创作要点

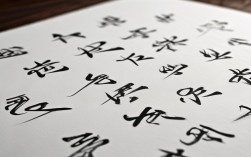

(一)笔法层面的“韧”性表达

| 要素 | 技术特征 | 视觉效果 | 心理映射 |

|---|---|---|---|

| 起笔藏锋 | 逆锋入纸形成方切之势,蓄势待发 | 沉稳厚重感 | 隐忍待发的定力 |

| 行笔涩势 | 控制毛笔与纸张摩擦力,避免浮滑飘忽 | 苍劲古拙味 | 攻坚克难的毅力 |

| 收笔回锋 | 驻笔调锋完成闭合动作,强化笔画完整性 | 圆满周正感 | 善始善终的恒心 |

| 牵丝引带 | 连贯笔画间的虚笔过渡,营造气韵贯通 | 流动的节奏感 | 生生不息的延续性 |

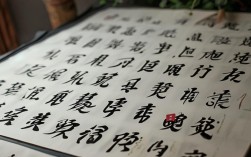

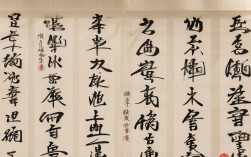

(二)结构设计的辩证关系

- 疏密对比:左侧“韦”部紧凑收敛,右侧“刃”部舒展放纵,形成视觉上的张弛节奏,如汉隶《张迁碑》中“韧”字的处理,左半部笔画密集如编钟列阵,右半部撇画纵逸似长剑出鞘。

- 主次分明:以竖画为中轴支撑全局,横画呈放射状展开,清代何绍基楷书作品中,通过加重竖钩的重量感,使整个字形稳如磐石又暗含弹射之势。

- 虚实相生:适当留白增强空间呼吸感,徐渭狂草作品中的“韧”字,大面积飞白与浓墨重笔交织,恰似风雨欲来的压抑与迸发前的沉寂。

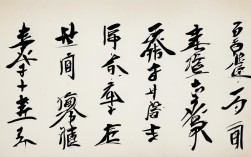

(三)墨色变化的动态演绎

| 墨阶 | 应用场景 | 情感传递 |

|---|---|---|

| 焦墨 | 用于主笔划(如竖钩)、关键节点 | 斩钉截铁的决心 |

| 浓墨 | 构建主体框架 | 坚实可靠的基础 |

| 淡墨 | 渲染次要笔画、飞白处 | 举重若轻的智慧 |

| 枯笔 | 收尾阶段制造苍茫效果 | 历尽沧桑仍存本色 |

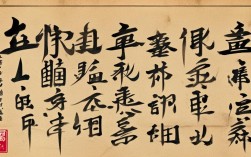

经典范本赏析举隅

例1:颜真卿《祭侄文稿》中的“韧”式悲怆

此作虽未直接书写“韧”字,但其跌宕起伏的章法、干湿浓淡的墨色变化,完美诠释了“韧”的精神内核,特别是末段连笔疾书处,枯笔飞白与涨墨交融,如同泣血控诉中蕴含着永不熄灭的生命火焰。

例2:赵孟頫《洛神赋》的温润坚韧

元代书家赵孟頫以复古为革新,其行书中的“韧”字处理别具匠心:蚕头雁尾的隶意融入行书笔势,横画微微上扬形成拱形结构,既保持了晋人萧散的韵致,又透露出儒家中庸之道的圆融。

例3:傅山“宁拙毋巧”的实践范式

明末清初傅山提出“四宁四毋”理论,其笔下的“韧”字刻意打破常规比例,将“韦”部压缩至极致,而“刃”部撇画肆意拉长,形成强烈的视觉冲击力,这种看似失衡的处理,实则暗合“大巧若拙”的哲学思辨。

当代创作启示录

现代书法家在继承传统的基础上,对“韧”字进行了多元化探索:

- 材料实验:沃兴华先生用宿墨在生宣上创作的“韧”字,利用墨渍自然渗化的偶然效果,展现时间沉淀的力量感。

- 构成解构:王冬龄将汉字分解重组,把“韧”的各个部件拆解为独立图形,通过空间重组构建新的视觉秩序。

- 跨媒介融合:谷文达装置艺术中的立体“韧”字,以头发编织而成,将书法线条转化为可触摸的实体,拓展了传统书法的表现维度。

习作要点与常见误区

✅ 正确训练路径

- 单字精临:选取经典碑帖中含“韧”字的句子进行专项临摹,注意观察原作者如何处理笔画衔接与空间布白。

- 意象联想:书写前默念“百折不挠”“水滴石穿”等成语,将抽象概念转化为具体的笔触感受。

- 速度调控:慢速书写体会笔锋转换的细腻变化,快速书写感受气势连贯的整体节奏。

❌ 典型错误修正

| 错误类型 | 表现特征 | 修正方案 |

|---|---|---|

| 过度僵硬 | 笔画机械排列,缺乏轻重缓急变化 | 引入篆籀笔意,增加曲线运动轨迹 |

| 松散拖沓 | 结构松散无骨,笔画绵软无力 | 强化提按幅度,练习悬腕运笔增强控笔能力 |

| 刻意求怪 | 盲目变形导致辨识度降低 | 回归经典法度,在熟悉传统基础上进行适度创新 |

相关问答FAQs

Q1:临摹古人“韧”字作品时,如何平衡忠实原作与个人发挥?

A:建议采用“三阶段渐进法”:①初期严格对临,重点掌握基本结构和笔法特征;②中期背临结合意临,捕捉原作神韵而非简单复制;③后期加入个人理解,可选择不同工具(如长锋羊毫替代兼毫)或特殊纸张(仿古绢帛)进行创造性转化,切记“先入帖后出帖”,根基稳固方能枝繁叶茂。

Q2:书写“韧”字时总是感觉力度不足怎么办?

A:可尝试以下专项训练:①悬肘书写增强臂力传导;②逆锋行笔练习(即反向推动笔杆);③选用硬毫兼紫毫成分较多的毛笔;④每日进行5分钟米字格控笔训练,特别要注意发力方式并非单纯手臂用力,而是通过腰背转动带动全身气血运行,所谓“力发于脊而