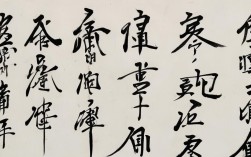

崔宏波书法作品笔走龙蛇,气韵酣畅,融碑帖精髓于毫端,尽显传统笔墨之

艺术风格的多维解构

崔宏波的书法创作始终贯穿着“守正创新”的核心理念,其风格呈现以下显著特征:

-

笔法体系的兼容性

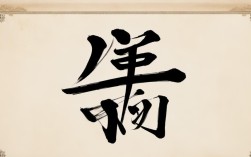

- 篆隶筑基:早期深耕金石文字,尤精大篆与汉碑隶书,线条凝练如铸,结体宽博大气,奠定了扎实的线条控制能力。

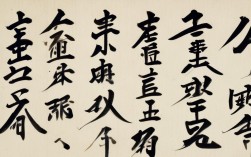

- 行草纵逸:中年转向行草书创作,吸收王羲之《兰亭序》的灵动、怀素《自叙帖》的狂放,形成“绵里藏针”的独特韵律——看似随意挥洒,实则笔笔中锋到位,提按顿挫间暗含节奏变化。

- 章草古意:近年着力探索章草领域,将汉代简牍的朴拙与今草的流畅结合,通过波磔强化视觉冲击力,赋予传统书体新的生命力。

-

墨色的层次化运用

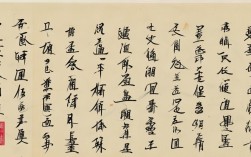

区别于单一浓墨书写惯例,崔宏波善用宿墨、涨墨与枯笔交织的技巧:- 浓墨处厚重沉郁,用于主笔或关键结构;

- 淡墨晕染营造空间纵深感;

- 飞白效果增强线条张力,使二维纸面产生三维立体感。

这种墨色对比手法,使其作品兼具水墨画的意境与书法本体的语言纯粹性。

-

章法布局的经营意识

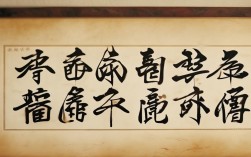

无论是巨幅横卷还是尺牍小品,均体现出强烈的构成意识:- 疏密法则:字组间留白大胆,形成虚实相生的韵律;

- 欹侧呼应:单字倾斜角度经过精确计算,整体却保持动态平衡;

- 边款设计:手卷题跋常以小楷或篆书点缀,与主体书风形成材质与风格的对话。

代表性作品深度剖析

| 作品名称 | 创作年份 | 书体类型 | 核心艺术特征 | 典型意象关联 |

|---|---|---|---|---|

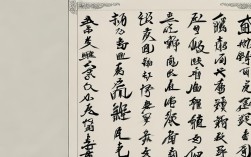

| 《山河行吟卷》 | 2018 | 行草长卷 | 以黄河流域地貌为灵感,线条起伏如山脉绵延,墨色由浓及淡模拟云雾氤氲 | 自然景观的抽象转化 |

| 《心经册页》 | 2020 | 小楷+章草 | 佛经文本采用魏晋写经体式,末页自作跋文改用章草,神圣性与自由度的双重诠释 | 宗教精神与个体心性的交融 |

| 《四季诗笺》 | 2022 | 行书中堂 | 春联轻盈舒展似柳枝拂动,冬联厚重凝滞如寒冰封冻,四季气质通过笔速与压力实现 | 时间流动的物质化呈现 |

| 《石鼓文临变》 | 2019 | 大篆条幅 | 保留石鼓文笔意的同时,放大单个字符比例,强化金石气的苍茫感 | 考古发现与当代重构的对话 |

案例详解:

- 《山河行吟卷》长达8米的绢本长卷,采用分段染色工艺,前段赭石铺垫象征高原沃土,中段青灰过渡表现峡谷幽深,末段留白处理对应黄河入海,书写时依地势变换速度,急流处连笔飞白,平缓处驻笔蓄势,实现地理空间向艺术空间的转译。

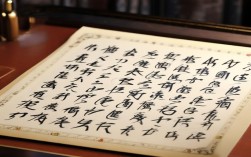

- 《心经册页》共24开,前21页工整小楷近乎印刷体精度,体现对经典的敬畏;最后一开突然转为跌宕章草,笔画纠缠缠绕似禅机顿悟,这种极端反差恰恰映射出书家“渐修顿悟”的修行观。

创作理念与技法突破

-

“器道并重”的实践哲学

崔宏波坚持“工具决定论”,定制狼毫兼紫毫复合笔头,刚柔并济的特性使其能同时完成细腻的丝发之笔与磅礴的横扫之势,所用纸张多为手工宣纸,利用纤维走向控制墨迹扩散范围,甚至刻意保留纸纹肌理作为二次创作的元素。 -

跨媒介实验的勇气

除传统甲乙丙三种宣纸外,尝试在绢帛、瓷板、漆器等载体上创作:- 绢本吸水性弱的特点促使其发展出“积点成线”的新笔法;

- 瓷面光滑难以驻墨,遂发明“逆锋刮擦法”,利用釉面硬度制造特殊质感;

- 漆器上的螺钿镶嵌技术被改造为金粉填字,形成富丽堂皇的宫廷美学变体。

-

教学相长的反馈机制

担任高校客座教授期间,创立“临创一体”教学模式:要求学生先精准临摹某件古帖三个月,随后立即进入创作阶段,强制剥离依赖惯性,该方法培养出一批既能扎根传统又具创新能力的年轻书家,反哺自身艺术语言的更新迭代。

学术价值与市场认知

-

学术研究焦点

美术史学者重点关注其“破体书”实践——打破单一书体的纯粹性,在同一幅作品中混搭真草隶篆四种书体,且过渡自然不留痕迹,这种探索被视为对“书法纯度”命题的挑战,引发学界关于“跨界是否消解本质属性”的持续讨论。 -

收藏市场定位

据雅昌艺术网统计,近五年崔宏波作品拍卖均价年涨幅达18%,其中三类标的最受追捧:- 命题创作:如《二十四节气系列》因文化IP属性溢价明显;

- 限量版画册:带编号水印的高清复刻品满足大众收藏需求;

- 装置化作品:结合灯光设计的立体书法装置,成为企业总部陈列新宠。

相关问答FAQs

Q1:崔宏波书法最适合初学者学习的是哪类作品?

A:建议从《心经册页》前半部分的小楷入手,该阶段作品结构严谨规范,笔路清晰可循,有助于建立正确的控笔习惯,待掌握基本技法后,再研习其中章草部分感受节奏变化。

Q2:如何辨别崔宏波真迹与高仿作品?

A:三大鉴定要点:①看墨色层次——真迹必有宿墨形成的微妙渐变;②察飞白走向——自然飞白呈鱼尾状放射,仿品多为平行直线;③验印章细节——常用起首章“抱朴斋”的“朴”字篆法特殊,三点水旁呈弧形排列,建议通过正规画廊索要出版