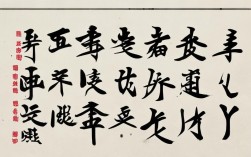

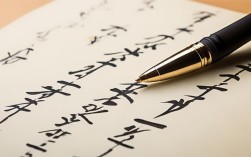

《劝学》钢笔书法刚劲清逸,墨韵间透着勤勉之志,以遒丽笔触诠释治学精神,尽显翰墨书

《劝学》文本内涵与钢笔书法创作的契合点

《劝学》是战国时期思想家荀子的代表著作,其核心思想围绕“学不可以已”展开,系统论述了学习的意义、态度和方法,将这一经典文本以钢笔书法形式呈现,具有多重价值:传递治学精神,书写载体彰显艺术美感,二者共同构成文化传承的双重表达,钢笔书法特有的硬朗线条与《劝学》中“积土成山”“锲而不舍”等意象形成天然呼应,刚劲有力的笔触恰似治学的坚韧品格。

| 维度 | 《劝学》核心理念 | 钢笔书法特性 | 创作关联性 |

|---|---|---|---|

| 哲学深度 | 强调积累、坚持、专注 | 需精准控笔方能达成均匀线条 | 体现“驽马十驾,功在不舍”的实践智慧 |

| 语言风格 | 排比句式层层递进 | 钢笔可自然形成节奏感强的笔画韵律 | 强化文本气势与视觉流动的统一性 |

| 教育意义 | 倡导终身学习 | 书法创作本身即是持续精进的过程 | 与形式的互文诠释 |

| 审美特征 | 质朴务实的儒家风范 | 钢笔线条干净利落,无过多修饰 | 契合古典文本去华就实的风格特质 |

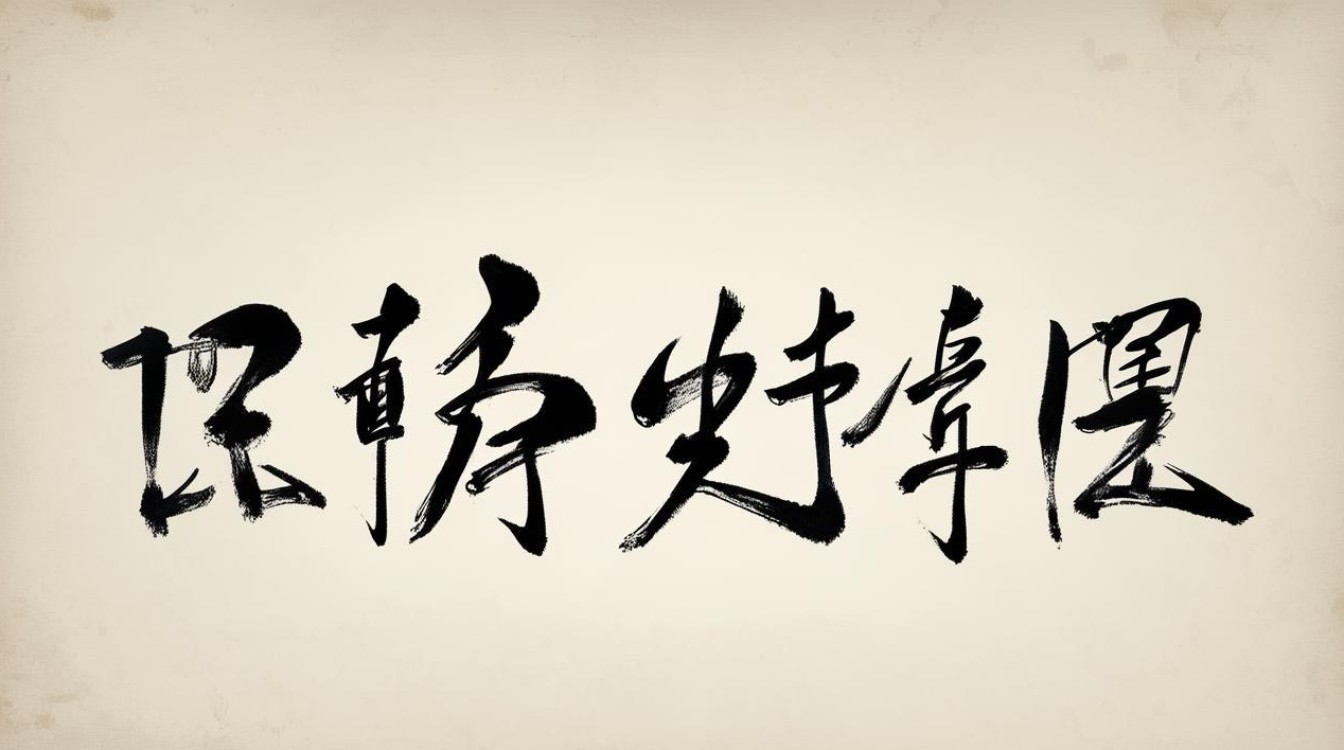

钢笔书法创作《劝学》的技术要点解析

(一)工具选择策略

- 笔尖类型:推荐F尖或M尖中性笔,既能保证线条清晰度,又可通过轻重缓急制造适度粗细变化,避免使用过细笔尖导致笔画羸弱,或过粗笔尖破坏文本庄重感。

- 纸张适配:首选80-100g/㎡的光滑书写纸,表面略带纹理更佳,过于吸墨的宣纸会使钢笔出墨不畅,影响连笔效果;光面铜版纸虽顺滑但易打滑,需配合防滑垫使用。

- 墨水配置:黑色碳素墨水为首选,其高对比度能突出文字力度,若追求古雅效果,可尝试蓝黑墨水模拟古籍色泽,但需注意防水防晕染处理。

(二)基础笔画训练体系

| 基本笔画 | 技术难点 | 解决方案 | 典型例字应用 |

|---|---|---|---|

| 横画 | 起收笔易出现鼠尾/虚尖 | 空中回锋练习,控制起笔角度 | “木”“土” |

| 竖画 | 垂直度难以保持 | 手腕悬空,以肘关节为支点 | “中”“申” |

| 撇捺 | 弧度不自然,末端易飘浮 | 分解动作:先直后弯,末端驻笔 | “人”“八” |

| 钩画 | 转折处生硬 | 模拟毛笔“调锋”意识,短暂停顿 | “心”“戈” |

| 点画 | 形态单一缺乏表现力 | 调整落笔速度,形成三角状立体感 | “学”“习” |

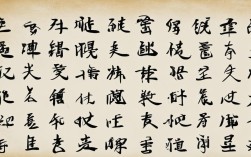

(三)章法布局原则

- 单字结构:遵循“外紧内松”法则,外围笔画收紧以聚气,内部空间适当留白增强呼吸感,如“博”字左右部件需紧凑,中间“十”部可略舒展。

- 行气贯通:采用“之”字形视线引导,通过字组间的疏密对比形成节奏,密集处如“不积跬步,无以至千里”可压缩间距,空旷处如“锲而舍之,朽木不折”则拉开距离。

- 落款设计:署名印章应小于正文三分之一,位置置于末行下方空白处,若添加释文注释,需用小楷字体另起一行,与主体文字形成主次分明的层级关系。

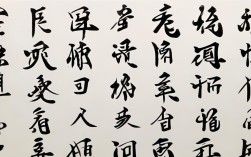

经典段落临创示范

以“君子曰:学不可以已……”开篇段为例,演示完整创作流程:

- 通读理解:把握“青取之于蓝而青于蓝”的比喻逻辑,体会“輮以为轮”的工艺类比,将这些形象化表达转化为笔势的起伏变化。

- 单字精修:重点打磨“輮”“砺”“参省”等关键动词,通过加重起笔表现力量感,延长捺画展现延展性,輮”字左半部“车”的竖画可略微倾斜,暗示车轮转动之势。

- 段落整合:注意标点符号的书法化处理——逗号改为短促顿点,句号化作圆润收束,引号可简化为双点,既保留符号功能又不破坏整体协调性。

- 特殊处理:对于“虽有槁暴”中的“暴”字,采用夸张的长横贯穿左右结构,象征风雨侵袭的动态场景;“金就砺则利”的“砺”字石字旁,用方折笔法强化金石质感。

常见问题解决方案

Q1:钢笔书法如何解决毛笔特有的飞白效果?

A:钢笔虽无法直接产生飞白,但可通过三种方式模拟:①快速提笔离纸面0.5mm左右,利用残留墨迹形成细丝状空白;②在湿润纸张上书写,干燥过程中自然产生斑驳肌理;③选用防水墨水反复描画,待底层干透后叠加浅色涂层制造层次感。

Q2:长篇书写时如何保持视觉新鲜感?

A:采用“三变”策略:①字形大小渐变,重要语句适当放大;②墨色浓淡交替,每段首句用饱和墨色;③行列微调错位,奇数行左对齐,偶数行右缩进1cm,劝学》末段“故不积跬步……”可逐步增大字号,配合渐浓的墨色,营造高潮氛围。

作品赏析维度建议

鉴赏一幅《劝学》钢笔书法作品,可从以下五个层面切入:

- 形准层:核查文字规范度,关注异体字是否符合通行标准;

- 技熟层:观察基本笔画是否精到,尤其检验钩画、捺画等难写字的处理;

- 意足层:判断笔墨浓淡是否传达出文本情感,如“用心躁也”宜用枯笔表现焦躁;

- 章妙层:评估整体布局的节奏感,注意段落间留白是否形成呼吸空间;

- 格高层:体会创作者对文本的理解深度,看能否从笔势走向读出“积水成渊”的积累过程。

这种将经典文本与钢笔书法相结合的创作方式,本质上是对传统文化的创新传承,每一次落笔既是对千年智慧的致敬,也是当代人对知识价值的重新诠释,当钢笔尖划过纸面的沙沙声与“学不可以已”的箴言共振时,便完成了跨越时空的精神对话