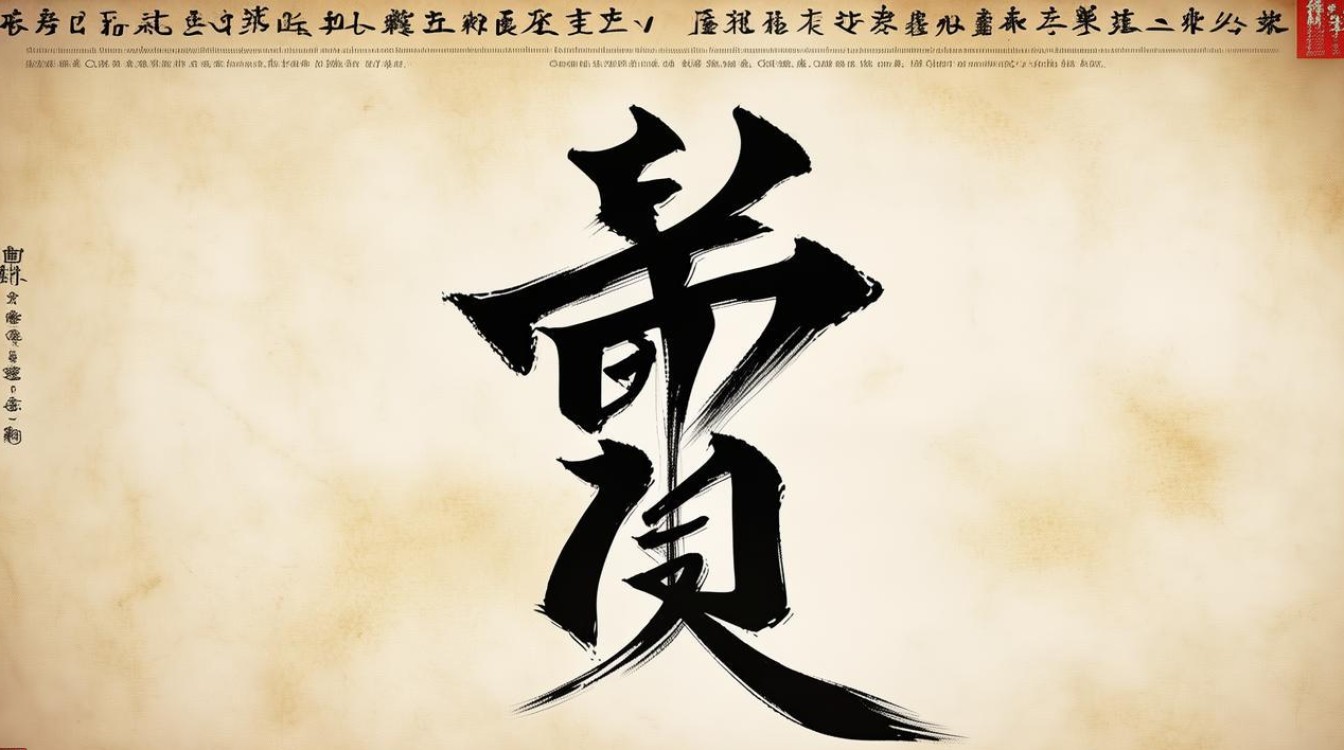

“室”字书法兼具结构美与韵律感,楷书方正稳健显筋骨,行草挥洒自如见气韵,墨色枯润间尽显笔锋流转之妙,展现

文字学视角下的“室”字解构

| 构成要素 | 特征描述 | 书法表现意义 |

|---|---|---|

| 部首 | “宀”(宝盖头)象征房屋建筑,体现“居所”的核心意象 | 决定全字重心与气势基调 |

| 主体结构 | “至”部纵向延伸,形成上下呼应的空间关系 | 考验书家的笔势连贯与节奏把控 |

| 笔画分布 | 横画为主,辅以竖画支撑,点画点缀其中 | 需处理粗细、长短、虚实的对比关系 |

| 空间布局 | 上紧下松,内部留白适度,外部轮廓方正 | 反映书家对虚实关系的哲学思考 |

此字通过“宀”与“至”的组合,既暗含“到达居所”的本义,又在视觉上构成稳定的三角构图,优秀书法作品往往能在遵循造字法则的基础上,突破程式化表达,赋予文字新的生命力。

五体书中的“室”字艺术演绎

(一)篆书:古雅圆融之美

秦代小篆将“室”字线条化处理,曲线婉转流畅,如李斯《峄山刻石》残片所见,宝盖头的弧线与下方“至”部的曲笔相互映衬,展现出庄重典雅的气质,清代邓石如所书篆书“室”字,则强化了线条的弹性,通过提按顿挫制造出金石韵味,其收笔处的飞白效果尤显苍劲古朴。

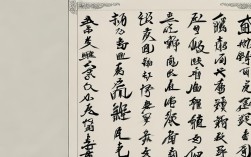

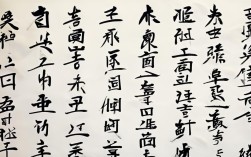

(二)隶书:波磔舒展之姿

汉隶阶段的“室”字呈现出鲜明的“蚕头燕尾”特征,代表作如《曹全碑》中的“室”字,主横画夸张延展,雁尾分叉角度精准,与左侧短竖形成刚柔并济的对比,当代隶书名家孙慰祖的创作中,更注重墨色的浓淡变化,使原本规整的隶书增添了几分写意趣味。

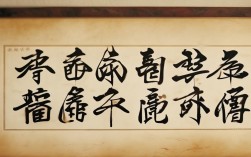

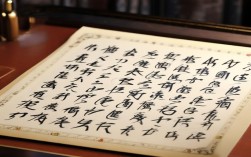

(三)楷书:法度严谨之范

唐楷将“室”字推向规范化巅峰,欧阳询《九成宫醴泉铭》中的“室”字,笔画瘦硬挺拔,宝盖头呈扁方形覆盖下方,末笔捺画厚重有力,整体严整而不板滞,颜真卿《多宝塔碑》则赋予该字雄浑气象,横细竖粗的对比手法,配合外拓的结体,彰显盛唐气象。

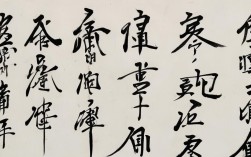

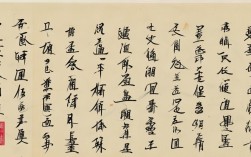

(四)行书:灵动飘逸之韵

王羲之《兰亭序》虽未直接出现单字“室”,但其行书笔意可资借鉴——若书写“室”字,当以牵丝引带贯通上下,如流水潺湲,米芾手札中的“室”字示范显示,他常将宝盖头简化为短撇,下方“至”部连写成三笔,既保留辨识度又极具节奏感。

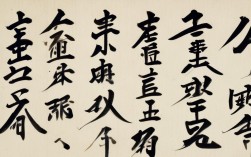

(五)草书:纵逸奔放之势

怀素《自叙帖》风格的草书“室”字,完全打破常规结构,以狂放不羁的笔顺重组部件,多个环形缠绕的线条构成视觉漩涡,现代草书大家林散之的处理方式更为抽象,仅保留关键笔画的象征性表达,其余皆化为飞白与枯笔,追求“似与不似之间”的艺术境界。

经典作品深度赏析

| 作品名称 | 时代/作者 | 艺术特色 | 临习要点 |

|---|---|---|---|

| 《石鼓文》(局部) | 先秦 | 金文遗韵浓厚,线条浑厚凝重,宝盖头作圆形处理 | 体会早期文字的象形特征 |

| 《张迁碑》 | 东汉 | 方整朴茂,“至”部末笔作下垂状,打破常规平衡 | 学习汉碑的拙朴审美 |

| 《雁塔圣教序》 | 褚遂良(唐) | 空灵清秀,笔画纤细却筋骨强健,宝盖头倾斜取势 | 掌握初唐书风的险峻之美 |

| 《黄州寒食诗帖》 | 苏轼(宋) | 跌宕起伏,墨色由润渐枯,“室”字出现在情绪高潮段落 | 观察笔墨随情感变化的规律 |

| 《诸上座帖》 | 八大山人(清) | 冷逸奇崛,大幅留白,“室”字被压缩至画面左上角,营造孤寂意境 | 领悟计白当黑的空间哲学 |

创作实践关键要素

- 笔法精微:宝盖头的起笔藏锋需干净利落,转折处可调锋换面;“至”部的竖画宜悬腕中锋运行,避免偏锋薄怯。

- 结构经营:可采用“上宽下窄”的传统模式,亦可尝试反常规的“上收下放”,如赵之谦晚年变法时的处理方法。

- 墨色层次:生宣纸上可通过渴笔飞白表现建筑质感,熟宣纸则适合细腻的晕染效果,模拟月光洒落窗棂的意境。

- 章法布局:单独成幅时可配以长跋短题,若作为斗方作品,周围留白应大于字本身面积,突出空灵之感。

相关问答FAQs

Q1:初学者临摹“室”字应注意哪些常见问题?

A:常见误区包括:①宝盖头过于扁平失去弧度;②“至”部各横画间距均等缺乏节奏;③末笔捺画力度不足,建议先用双钩填墨法熟悉结构,再对照原帖逐笔修正,特别注意横画的角度变化。

Q2:如何在传统基础上创新“室”字写法?

A:可尝试三种路径:①变形重构——将宝盖头改为三角形框架;②材料实验——用宿墨或洒金宣纸制造特殊肌理;③意象融合——借鉴建筑速写中的透视原理,使文字产生三维空间感,但需注意创新不等于怪异,仍须符合汉字基本识别