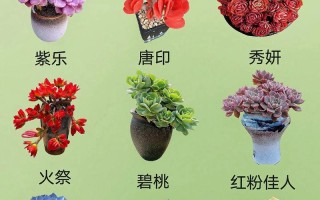

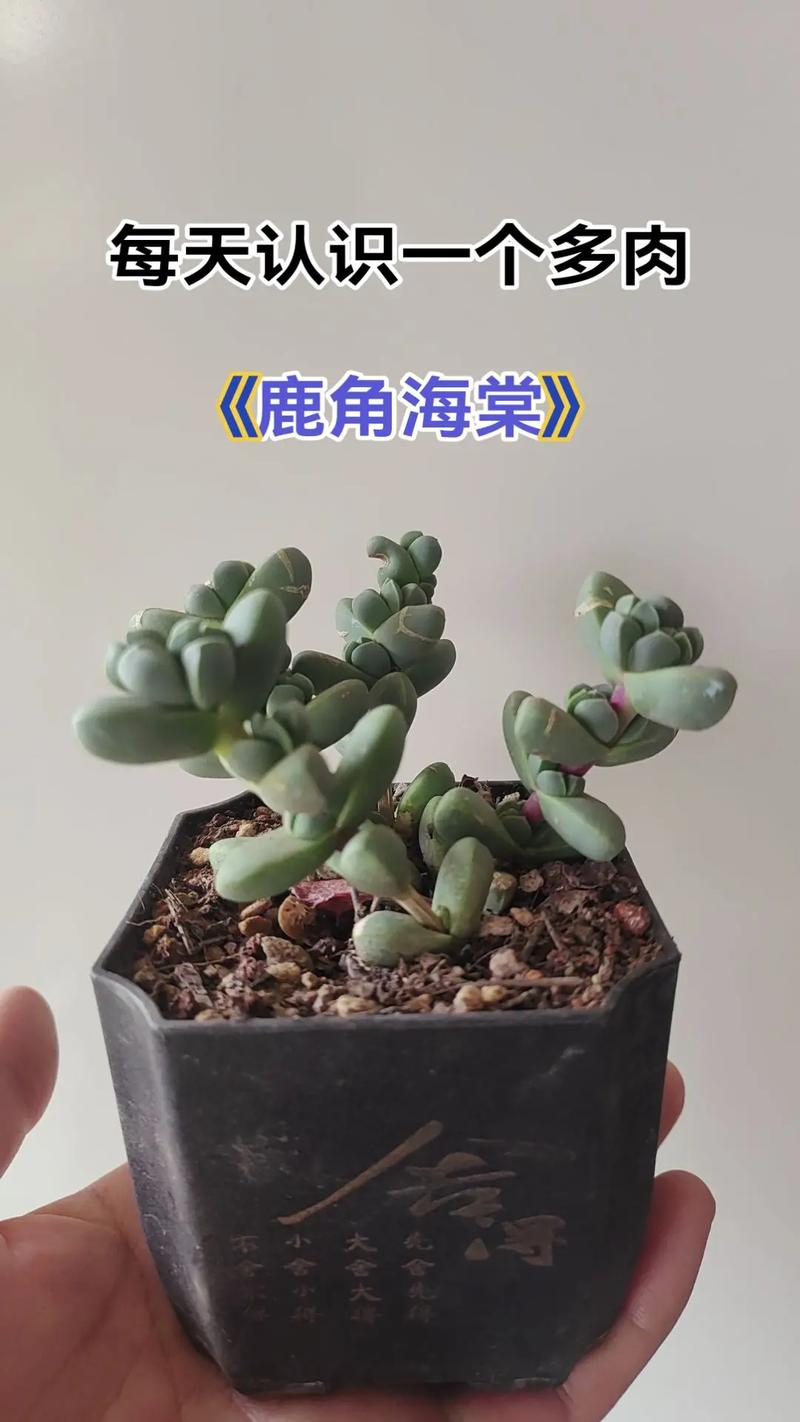

“爆头”的核心思想是打破植物的顶端优势,刺激侧芽萌发,下面我将从最佳时机、具体方法、后期养护三个方面,为您详细介绍。

(图片来源网络,侵删)

最佳时机

选择合适的时机进行操作,能大大提高成功率,并减少对植株的损伤。

- 季节: 春季和秋季是最佳选择,这两个季节温度适宜(15°C - 25°C),光照温和,是鹿角海棠的生长旺盛期,此时植株生命力强,伤口愈合快,新芽萌发也迅速。

- 避开: 夏季高温和冬季低温时,植株会进入半休眠或休眠状态,生长缓慢,此时操作不利于恢复,还容易导致黑腐或化水。

- 植株状态: 选择健康、无病虫害的植株,最好是在它已经生长了一段时间,主干有一定木质化程度的时候进行操作,这样更有利于分枝。

具体爆头方法

以下是几种最常用且有效的方法,您可以根据自己的喜好和植株情况选择一种或组合使用。

砍头/打顶(最直接、最常用)

这是最经典、见效最快的爆头方法。

-

准备工作:

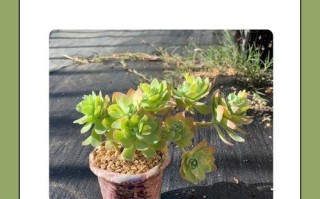

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 一把消毒过的锋利剪刀或美工刀(可以用75%的酒精擦拭消毒)。

- 准备好疏松透气的土壤,用于扦插砍下来的头部。

-

操作步骤:

- 确定位置: 在您希望它分枝的位置上方,用剪刀斜着剪断,斜着剪可以增加伤口面积,有利于发根和愈伤组织形成,不要留太长的“脖子”,但也不能紧贴底部叶片,以免影响新芽萌发。

- 处理伤口: 剪下后,将母株和剪下的头部都放在阴凉通风处晾干伤口,这一步至关重要,通常需要2-5天,直到伤口完全干燥、结痂。千万不要在伤口还湿润的时候就埋入土中,否则极易感染黑腐。

- 扦插母株: 将晾干后的母株重新种入盆土中,伤口附近的腋芽(叶腋处的小芽点)在得到生长信号后,会很快萌发,长出2个或更多的新头。

- 扦插头部: 将砍下来的头部晾干伤口后,插入新的土壤中,它很快就会生根,成为一株新的独立植株,相当于“一举两得”。

摘心/打顶(适用于小苗或侧芽)

如果不想砍掉整个头部,或者植株还比较小,可以采用摘心的方法。

- 操作步骤:

- 用手指或镊子,将植株最顶端的生长点(最嫩的新芽尖)掐掉或剪掉。

- 这样操作同样会打破顶端优势,促使下方的侧芽萌发,让植株长得更矮更丰满。

控养+光照法(自然诱导,过程较慢)

这是一种“懒人”方法,通过改变养护环境来引导植株自然爆头。

- 操作步骤:

- 控水: 适当减少浇水频率,等盆土完全干透后再浇,轻微的干旱胁迫会刺激植物为了生存而长出更多侧芽来吸收阳光和水分。

- 增加光照: 保证充足的光照,光照越足,鹿角海棠生长越紧凑,节间越短,也越容易分枝,可以尝试将花盆旋转180度,让原来背光的一面也能接受到光照,这样植株各个方向都会努力生长,形成更均匀的爆头效果。

- 这种方法见效慢,需要耐心,但能让植株形态更自然。

掰叶/叶插(终极爆头法)

鹿角海棠的叶片非常容易生根发芽,这是实现“一变多”的终极手段。

(图片来源网络,侵删)

- 操作步骤:

- 从健康的母株上,轻轻掰下饱满完整的叶片,注意要完整地掰下,包括叶柄部分。

- 将掰下的叶片平放在干燥的土壤表面,或者将叶柄稍微插入土中一点。

- 放在散射光、通风良好的地方,不要浇水,等待它慢慢从叶柄处长出新的小芽和根系。

- 一片叶子可以长出1-3棵小苗,当小苗长到一定大小时,可以分盆栽种,通过不断叶插,你可以无限繁殖,然后组合种在一起,达到完美的爆头效果。

后期养护(爆头成功的关键)

无论使用哪种方法,后期的养护都直接决定了爆头能否成功。

- 光照: 操作后的一两周内,要避免暴晒,放在明亮散射光处,让植株慢慢适应,之后逐渐增加光照,充足的光照是植株健康生长和形态紧凑的保障。

- 浇水: 晾干伤口期间绝对不要浇水,重新上盆后,也要等盆土干透再浇,遵循“干透浇透”的原则,浇水时避免浇到伤口上。

- 通风: 良好的通风环境可以加速伤口愈合,并有效预防病菌滋生,是防止黑腐的“法宝”。

- 施肥: 在爆头后的生长期(春秋季),可以施一些稀薄的、以磷钾肥为主的复合肥,或者多肉专用肥,这能促进新芽生长和植株强壮。切记薄肥勤施,切忌浓肥。

- 耐心: 爆头不是一蹴而就的,需要时间,通常在操作后2周到1个月,您就能看到明显的新芽萌出,请给予它足够的耐心和适宜的环境。

| 方法 | 优点 | 缺点 | 适用情况 |

|---|---|---|---|

| 砍头法 | 见效快,成功率最高,能获得新植株 | 操作稍显“粗暴”,对植株有创伤 | 想快速获得爆头效果,同时想繁殖新株 |

| 摘心法 | 操作温和,适合塑造小型植株 | 见效比砍头慢,可能无法形成多头 | 植株较小,或只想稍微调整株型 |

| 控养光照法 | 自然健康,无需动手 | 过程漫长,效果不确定 | 想让植株自然生长,有耐心 |

| 叶插法 | 繁殖率极高,能获得无数小苗 | 见效最慢,需要从小苗开始培育 | 想彻底重塑一盆爆头鹿角海棠,不介意从零开始 |

最推荐的组合策略是: 在春秋季,对主枝进行“砍头”,同时将掰下的叶片进行“叶插”。 这样既能让母株快速爆头,又能收获一批新苗,用新苗填补母株爆头后可能出现的空隙,最终打造出一盆完美、茂密的鹿角海棠盆栽。

祝您的鹿角海棠早日爆满盆!

标签: 鹿角海棠爆头技巧 鹿角海棠爆头方法 鹿角海棠爆头养护

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。