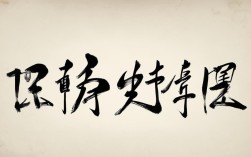

米芾书法以“尚意”著称,其《蜀素帖》《苕溪诗帖》等作品笔势奔放、结体奇崛,是艺考中考察用笔灵动与

米芾作为宋代“尚意”书风的代表人物,其书法以独特的个性表达、精妙的技巧掌控和强烈的视觉冲击力,成为艺术类考试(尤其是书法方向)的重要研究对象,以下从艺术特征、核心作品、艺考核心要点、备考策略四个维度展开深度解析,并附关键作品对比表及常见问题答疑。

米芾书法的艺术基因解码

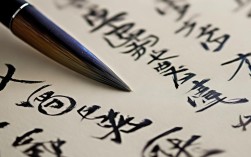

颠覆传统的“刷字”美学

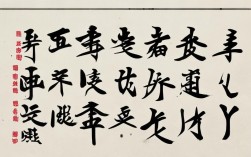

米芾突破唐代法度的严谨束缚,提出“八面出锋”理论,主张通过毛笔各个角度的灵活运用创造立体化的线条质感,他的行草书中常见侧锋扫掠形成的飞白效果(如《研山铭》),枯润相生的墨色过渡(如《虹县诗卷》),以及突然加重的压力点,形成类似现代绘画中的光影对比,这种对笔墨物理属性的极致开发,使作品充满动态张力。

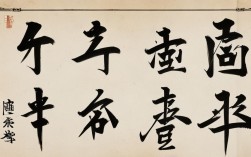

造型体系的革新实验

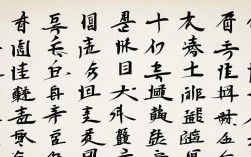

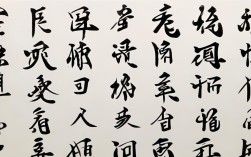

相较于二王体系的均衡之美,米芾刻意强化字形结构的戏剧性冲突: ✅ 欹侧取势:《多景楼诗帖》中“云”“霞”二字左倾幅度达35°,却通过末笔长撇实现惊险平衡; ✅ 疏密重构:《蜀素帖》将“青”“松”等字的内部空间压缩至极限,外部轮廓反而舒展如舞者裙摆; ✅ 部件错位:《苕溪诗卷》里“秋”字禾火旁上下分离,营造出时空撕裂的视觉效果。

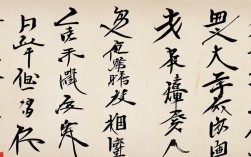

情感投射的即时性

现存米芾手迹多为信札、诗稿,这种非正式书写场景保留了最真实的创作状态。《张季明帖》仅6行文字,却呈现从平静叙述到激烈争辩的情绪转折,笔速变化导致线条粗细落差超过1:4,完美诠释“心手相应”的创作理念。

高频考点作品精析表

| 作品名称 | 典型特征 | 艺考重点训练方向 | 难点警示 |

|---|---|---|---|

| 《蜀素帖》 | 绢本精工,提按丰富,结字险绝中见法度 | ▶ 连续弧线的控锋能力 ▶ 章法虚实处理 |

忌过度追求形似导致呆板 |

| 《苕溪诗卷》 | 纸本率意,墨色层次分明,款识印章完整 | ▶ 自然书写节奏把控 ▶ 墨色干湿衔接 |

避免刻意做作的“颤抖”效果 |

| 《珊瑚帖》 | 手卷精品,笔画爽利,字间呼应紧密 | ▶ 快速书写时的精准造型 ▶ 字组关系处理 |

注意“之”“也”等虚词的灵动性 |

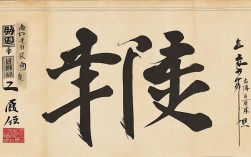

| 《多景楼诗帖》 | 大字行书典范,气势磅礴,黄庭坚评“超逸入神” | ▶ 巨幅作品的空间布局 ▶ 重笔压力控制 |

防止用力过猛导致线条臃肿 |

| 《虹县诗卷》 | 晚年巅峰之作,老辣苍劲,牵丝映带极具音乐性 | ▶ 连绵草书的节奏韵律 ▶ 飞白技法运用 |

需区分有意为之与失控痕迹 |

艺考实战应对策略

临摹阶段的三维还原

- 物质层:选用兼毫长锋羊毫模仿原作工具特性,研磨超浓宿墨再现涨墨效果;

- 技术层:建立“单字解剖图”,标注每个笔画的起止角度、力度峰值、调锋位置;

- 精神层:录制自己的书写视频,对照高清扫描件分析运笔轨迹差异。

创作转化的阶梯训练

| 阶段 | 训练方法 | 示例应用 |

|---|---|---|

| 初级模仿 | 限定性背临:遮挡原帖逐字默写,重点记忆特征性笔画 | 《蜀素帖》首段完整默写 |

| 中级变异 | 元素置换:将米字部件植入其他书体,如把《兰亭序》改写为米体风格 | “惠风和畅”四字米化改造 |

| 高级融合 | 主题创作:围绕“江山胜迹”命题,综合运用米芾的造境手法 | 自作七言绝句+米氏风格书写 |

考场避坑指南

⚠️ 误区一:盲目追求“丑怪”造型,米芾的创新建立在扎实功底之上,《研山铭》看似歪斜的结构实则暗含黄金分割比例。 ⚠️ 误区二:忽视文本完整性,近年考题多要求自撰诗文,需注意文辞雅正与书风统一,避免网络流行语破坏古雅氛围。 ⚠️ 误区三:滥用特殊技法,考场纸张性能有限,不宜强行模仿千年古绢的渗化效果,可通过局部涨墨替代。

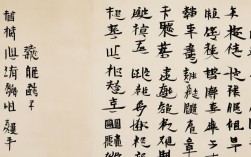

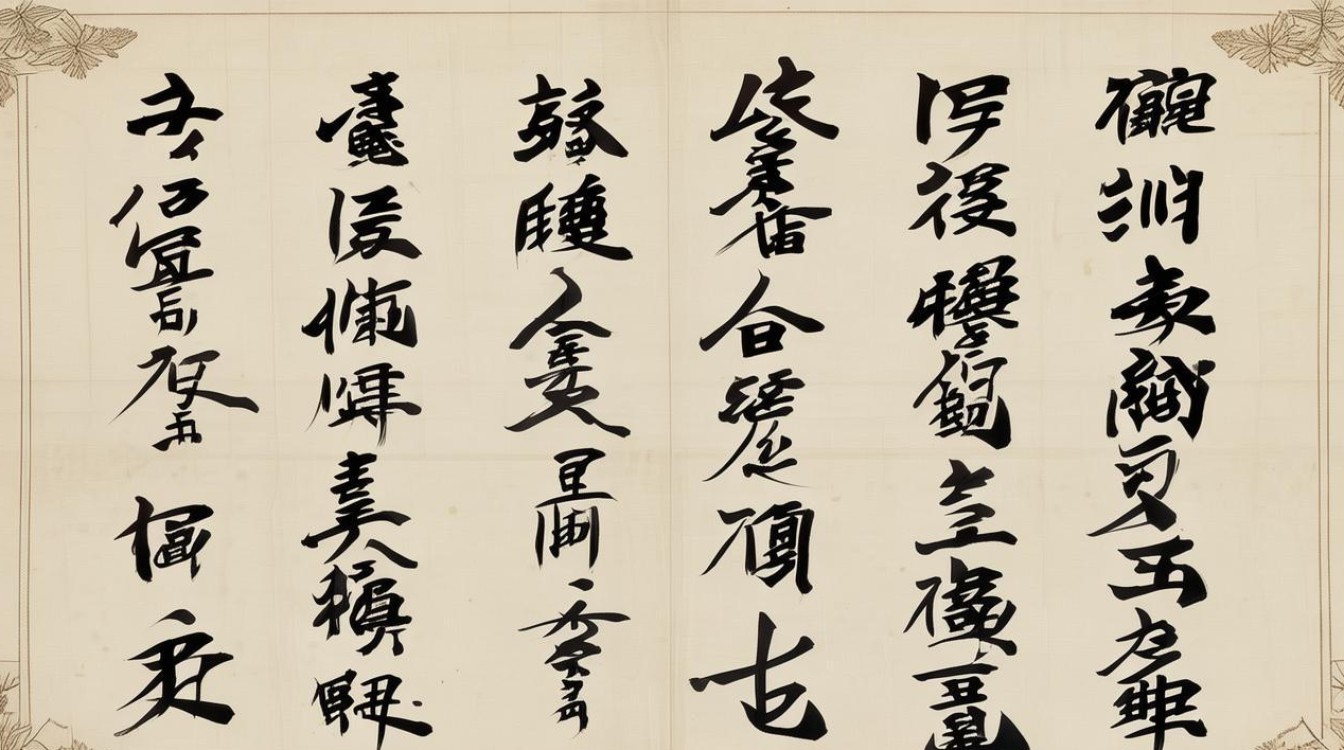

经典案例剖析——《蜀素帖》局部解析

以“青松劲挺姿”数字为例:

- “青”字:上半部“生”字头压缩至常规大小的60%,末横画向右下方倾斜15°,与下半部“丹”形成反向拉力;

- “松”字:木字旁竖画呈S型曲线,右侧“公”字将捺画延长至下一字上方,打破单字边界;

- 整体关系:三字之间留白渐次缩小,形成呼吸节奏,末字“姿”的戈钩突然加重,如同交响乐团的定音鼓收束。

相关问答FAQs

Q1:备考时应该专攻某一件作品还是广泛涉猎?

A:建议采用“一主多辅”策略,选定《蜀素帖》或《苕溪诗卷》作为主攻方向(占练习量70%),因其技法全面且考试频次高;同时掌握2-3件其他代表作的关键特征(如《多景楼诗帖》的大字结构),用于应对特殊命题,切忌平均用力,深度优于广度。

Q2:如何在有限时间内展现米芾风格的本质特征?

A:抓住三个核心标识:①锋芒毕露的露锋起笔(约占总起笔数的65%);②标志性的蟹爪钩(出现在“戈”“代”等字);③字轴摆动幅度大(单字重心线偏移角度普遍在10-25°),考试时优先保证这些细节的准确性,比面面俱到更能