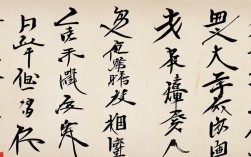

李秀峰书法笔力遒劲,气韵生动,墨色浓淡相宜,章法疏密有致,尽显传统书法的艺术

艺术生平与风格概览

李秀峰自幼浸润于传统文化土壤,早年系统研习颜真卿、柳公权等唐楷精髓,打下坚实的笔法基础;青年时期遍临魏晋碑帖,尤对王羲之《兰亭序》、米芾手札等经典反复揣摩,逐渐形成“古不乖时,今不同弊”的创作理念,其书风既保留金石气的苍劲厚重,又注入文人雅士的灵动洒脱,整体呈现出“雄浑不失精巧,古朴兼具新意”的特点,无论是巨制横批还是尺牍小品,均能因势赋形,展现出极强的控笔能力和空间塑造力。

| 阶段特征 | 核心表现 | 典型载体 |

|---|---|---|

| 早期积淀期 | 精研唐楷法度,注重点画起收与结体匀称 | 《千字文》《百家姓》临本 |

| 风格探索期 | 尝试行草交融,强化笔墨虚实对比与节奏韵律 | 《自作诗稿》《节录古文》 |

| 成熟升华期 | 融会贯通诸体,形成“刚柔相济、收放自如”的个人面貌 | 《山河咏怀》《心经》等代表作 |

经典作品深度解析

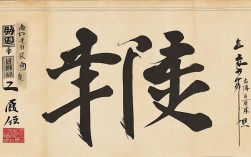

《山河咏怀》(八尺整张行草长卷)

此作为李秀峰最具代表性的鸿篇巨制,以自撰诗文为内容,通篇气势恢宏如江河奔涌,开篇数行大字酣畅淋漓,枯笔飞白似山石嶙峋;中段渐转细劲,牵丝映带若溪涧潺湲;尾声骤然收紧,密不透风处恰似层峦叠嶂,全卷通过墨色的浓淡干湿变化、字形大小的错落穿插,完美诠释了“计白当黑”的传统美学原则,特别值得注意的是其线条质感——主笔多取篆籀绞转之法,辅以隶书波磔之意,使每根线条都充满张力与弹性。

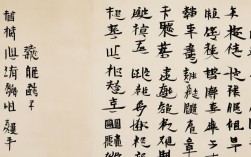

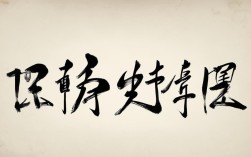

《心经》小楷册页

与豪放的长卷形成鲜明对比,这件小楷作品展现了李秀峰极致的精微功力,全文二百余字,字径不足寸许,却笔笔到位:横画起笔藏锋如锥画沙,竖画收笔回锋若悬千钧;撇捺舒展而不逾矩,钩趯短促而含筋带骨,尤为精妙的是他对“空灵”二字的处理:字间留白疏朗透气,行列虽无形却暗合黄金分割比例,观之令人心生静谧超然之感。

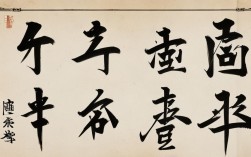

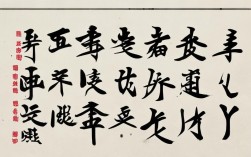

《醉翁亭记》四条屏

该组作为行书佳构,巧妙将建筑美学融入书法章法,四屏文字纵向排列,每屏独立成章又彼此呼应:首屏起势平稳,似亭台初现;次屏渐入佳境,笔画连绵似游廊蜿蜒;三屏达到高潮,数字连笔一气呵成,恍见宴饮欢畅之景;末屏收束从容,落款印章与正文形成虚实平衡,这种“起承转合”的节奏设计,充分体现了作者对文本意境的深刻理解和视觉化的叙事能力。

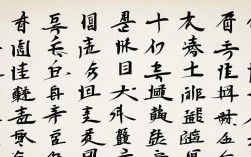

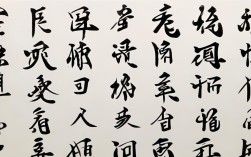

《兰亭集序》临创对照卷

作为向经典的致敬之作,李秀峰并未简单模仿王羲之的原貌,而是在吃透原帖神髓的基础上进行创造性转化,对比可见:原帖的欹侧之势被他转化为更加端严的体态,但通过增加牵丝引带保留了流畅性;原帖的妍美被赋予更多朴拙趣味,某些字的结构故意打破常规,反而生出奇崛之美,这种“师古而不泥古”的态度,正是其艺术生命力的重要源泉。

技法特色拆解

| 要素 | 具体手法 | 视觉效果 |

|---|---|---|

| 执笔运腕 | 善用悬腕回锋,指实掌虚间灵活转换,使转锋处干净利落 | 线条圆劲饱满,筋骨内含 |

| 章法布局 | 擅长“疏可走马,密不容针”的对比手法,常以大块留白切割密集文字 | 画面呼吸感强,层次分明 |

| 墨色控制 | 根据书写速度调节蘸墨频率,自然形成由浓及枯的色彩渐变 | 墨象丰富,富有时空纵深感 |

| 线条质感 | 中锋为主,偶用侧锋扫掠增加凌厉之气;提按幅度大,粗细反差可达十倍以上 | 刚柔并济,视觉冲击力强烈 |

| 字体融合 | 行书中掺入草书符号,楷书中渗透隶书笔意 | 打破单一书体局限,生机勃勃 |

文化价值与时代意义

在快餐文化盛行的当下,李秀峰坚持“慢书写”的创作态度具有特殊意义,他的作品中看不到浮躁的涂抹,而是经过反复推敲后的从容落笔,这种对艺术敬畏之心,恰是对“工匠精神”的最好诠释,他将西方构成主义引入传统章法,在保持汉字本体特征的前提下拓展了书法的形式边界,为当代书法创新提供了成功范本,许多高校将其作品纳入教学范本,海外华人社区亦将其视为传播中华文化的视觉名片。

相关问答FAQs

Q1:如何鉴别李秀峰书法真迹?

A:可从三方面着手:①观察线条质量——真迹线条立体感强,边缘毛涩自然;②查验印章钤盖位置与印泥渗透效果,仿作常出现位置偏移或印色呆板;③关注题跋内容是否与创作背景相符,伪作往往存在史实错误,建议通过正规拍卖机构或授权画廊获取保真凭证。

Q2:初学者应选择哪类作品入门临习?

A:推荐从《心经》小楷入手,因其结构严谨规范,便于掌握基本笔法;进阶可选择《醉翁亭记》四条屏,训练行书的节奏把控能力,需注意临摹时应先读帖理解原作气韵,再下笔模仿