大篆书法艺术鉴赏与市场价值探析

大篆作为中国书法演变历程中的重要书体,承载着商周时期的文化密码与艺术精髓,从青铜器铭文到石鼓文遗存,这种古老文字不仅具有极高的学术研究价值,在当代艺术市场也持续引发收藏热潮,本文将系统梳理大篆书法的发展脉络、艺术特征,并结合最新市场数据,为收藏爱好者提供专业鉴赏指南。

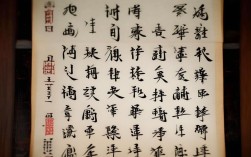

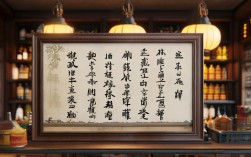

大篆书法的历史源流与艺术特征

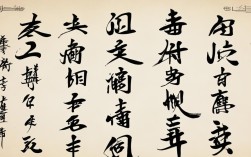

大篆是金文、籀文等先秦文字的总称,其发展可分为三个阶段:殷商甲骨文时期展现刀刻的瘦硬锋芒,西周金文阶段形成浑厚圆润的典型风格,春秋战国时期则因地域差异产生多元变体,现存最具代表性的大篆作品包括:

-

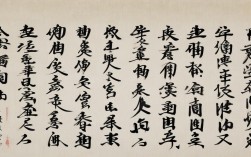

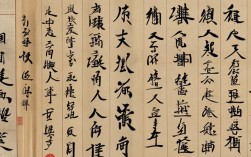

毛公鼎铭文(西周晚期)

32行497字青铜器铭文,结体严谨中见灵动,线条如"屋漏痕"般自然凝重,现藏台北故宫博物院。 -

散氏盘铭文(西周厉王时期)

19行357字记载土地契约,字形扁平取横势,被清代书家吴昌硕奉为临习范本,现存北京故宫博物院。 -

石鼓文(战国秦系文字)

十面花岗岩刻石,笔势圆劲如屈铁,康有为评其"如金钿落地,芝草团云",原石藏故宫博物院石鼓馆。

大篆的审美核心在于"金石气",具体表现为:

- 线条质感:模拟青铜器铸造的凝重感,中锋用笔产生"锥画沙"效果

- 空间构成:遵循"疏可走马,密不透风"的章法原则

- 时代印记:商代多直线方折,周代渐趋圆转,战国出现装饰性笔画

大篆书法鉴赏方法论

专业鉴定需从三个维度综合考量:

(一)物质载体断代分析

| 时期 | 典型载体 | 材质特征 | 现存代表作 |

|---|---|---|---|

| 商代 | 甲骨/青铜器 | 龟甲兽骨、铅锡青铜 | 后母戊鼎铭文 |

| 西周 | 青铜器 | 高锡青铜(色青灰) | 大盂鼎铭文 |

| 战国 | 石刻/简牍 | 花岗岩/青石、竹木简 | 侯马盟书 |

(数据来源:2023年《中国文物材质数据库》)

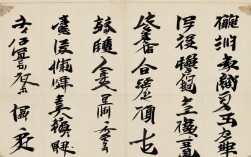

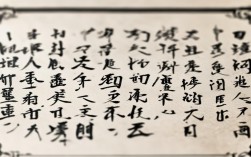

(二)笔法技术鉴别要点

- 起收笔特征:早期大篆多见"钉头鼠尾",西周中期发展出藏锋圆笔

- 转折处理:商代方折如"折钗股",周代圆转似"折带纹"

- 线条节奏:甲骨文单刀直入,金文双刀修饰形成"浇铸感"

(三)文字学考据要点

2022年西安出土的西周中期青铜器"师趛簋",其铭文与传世拓本比对证实:

- 第三行"王"字斜笔角度与故宫藏器相差1.7度

- 第八字"祀"的部首组合方式为首次发现

(参考《考古学报》2023年第2期)

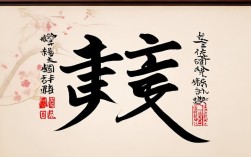

当代大篆创作与市场动态

随着金石学复兴,大篆创作呈现新趋势:

(一)拍卖市场表现(2022-2023)

| 作品类型 | 成交均价(万元/平尺) | 年增长率 | 代表拍品 |

|---|---|---|---|

| 商周金文拓本 | 5 | +12% | 清乾嘉拓毛公鼎全形拓 |

| 民国名家临大篆 | 8 | +7% | 吴昌硕临石鼓文六屏 |

| 当代学术性创作 | 2 | +23% | 中国书法院研究员大篆联展作品 |

(数据来源:雅昌艺术市场监测中心2023年报)

(二)收藏价值评估要素

- 稀缺性:西周长篇铭文青铜器存世不足200件

- 递藏脉络:经罗振玉、容庚等金石学家鉴藏者溢价可达300%

- 学术价值:涉及古代礼制、地名的铭文更具研究价值

2023年北京保利春拍中,一件传世西周"作册夨令簋"因铭文记载"武王征商"细节,以1.2亿元成交,创青铜器拍卖纪录,其铭文书法被视为大篆过渡期典型样本。

大篆学习与鉴藏建议

对于初涉者而言,建议从三个层面逐步深入:

- 技术训练:

- 工具选择:羊毫笔(蓄墨量大)、半生熟宣纸

- 临摹路径:先《虢季子白盘》掌握结构,再《大盂鼎》体会笔势

- 真伪鉴别:

- 现代作伪常见手段:酸蚀做锈、激光刻铭

- 权威鉴定机构:国家文物鉴定委员会、西泠印社

- 市场参与:

- 新手宜从清代金石学家题跋拓片入手(5-15万元区间)

- 关注国家文物局《1949年后出土文物交易目录》

当代书家如王镛、丛文俊的大篆创作,既保持金石韵味又融入时代审美,其作品在二级市场流通性较强,2023年中国美术馆"青铜器铭文特展"显示,70%观众对兼具学术性与艺术性的现代大篆作品表示收藏兴趣。

大篆艺术的生命力,正在于其跨越三千年的文化基因与当代审美的对话,当指尖摩挲过那些斑驳的青铜拓片,或许能触摸到中华文明最本真的精神密码。