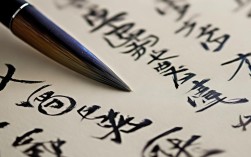

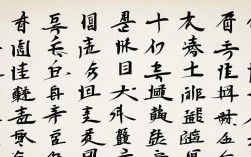

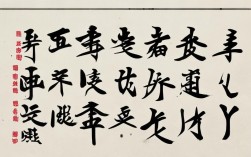

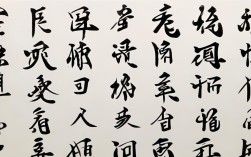

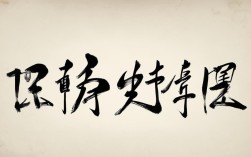

古代“麟”字书法融多体之妙,汉碑厚重古朴,唐楷端严丰润,宋明草书遒劲奔放,墨迹间尽显祥瑞意象与笔势

“麟”作为中华传统文化中象征祥瑞的神异动物,其文字形态在古代书法艺术中承载着深厚的文化意蕴与审美价值,自商周至明清,历代书家通过不同书体对“麟”字进行多元诠释,既体现汉字造型的演变规律,又折射出各时代书法美学的精神特质,以下从文字源流、书体嬗变、经典作品解析、艺术特征提炼四个维度展开系统论述,并附关键信息对照表供参考。

文字源流与文化寓意奠基

“麟”属形声字,《说文解字》释为“大牝鹿也”,本义指向传说中的仁兽麒麟,甲骨文未见明确字形,西周金文中始现雏形,作“麐”,左部为鹿形符号,右部以“粦”表音,至秦代小篆定型为“麟”,确立左右结构的基本框架:左侧保留鹿角与身躯轮廓,右侧强化“粦”的声符功能,这一构型暗含“见形知义”的造字智慧——以鹿喻祥瑞之体,以“粦”(通“吝”)暗示珍贵稀有,汉代许慎进一步阐释:“麟,仁宠也,麋身牛尾一角。”将生物特征升华为道德象征,使该字成为帝王德政、君子品格的视觉载体。

| 时代 | 主要书体 | 典型载体 | 结构特征 | 文化关联 |

|---|---|---|---|---|

| 西周 | 金文 | 毛公鼎铭文 | 象形性强,鹿角突出 | 祭祀礼器,贵族身份象征 |

| 秦 | 小篆 | 李斯《峄山刻石》 | 线条匀净,对称工整 | 书同文政策下的标准字体 |

| 汉初 | 隶书 | 《张迁碑》 | 蚕头燕尾,波磔分明 | 儒家伦理的物质化呈现 |

| 魏晋 | 楷/行/草 | 王羲之《兰亭序》 | 笔势流动,虚实相生 | 玄学思潮影响下的逸气 |

| 唐 | 楷书 | 欧阳询《九成宫醴泉铭》 | 法度森严,险劲峭拔 | 科举制度催生的规范之美 |

| 宋 | 行书 | 苏轼《黄州寒食帖》 | 尚意书风,情感外化 | 文人抒情传统的巅峰 |

| 明 | 草书 | 祝允明《前后赤壁赋》 | 连绵缠绕,节奏跌宕 | 个性解放的艺术表达 |

书体嬗变中的“麟”字演绎

(一)篆隶转型期的造型突破

秦代小篆“麟”字严格遵循“六书”原则,左右比例协调,曲线圆润流畅,李斯所书《峄山刻石》残拓可见,左侧鹿部简化为三笔弧线构成头部与躯干,右侧“粦”部采用标准秦篆写法,整体呈现庄重肃穆之气,至西汉隶变阶段,《张迁碑》中的“麟”字发生显著变化:横画起收笔出现明显的“蚕头燕尾”,撇捺舒展如飞雁展翅,原本圆转的线条被方折取代,形成雄浑朴茂的风格,这种改造不仅适应简牍帛书的实用需求,更契合汉代“罢黜百家,独尊儒术”后强调秩序感的审美取向。

(二)魏晋风度与二王典范

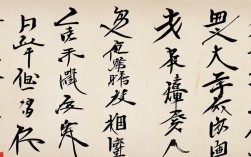

东晋时期,随着行书成熟,“麟”字书写进入自由表达的新阶段,王羲之《兰亭序》虽未直接出现“麟”字,但其处理类似结构的手法极具参考价值:左右部件呼应顾盼,左侧收敛以蓄势,右侧放纵显灵动,通过提按使转制造节奏变化,到了王献之《中秋帖》,草书“麟”字则展现淋漓酣畅之势,连笔处若游龙惊鸿,断笔时似悬崖勒马,将“麟”所蕴含的祥瑞之意转化为笔墨间的纵横之气,麟”字已超越单纯表意功能,成为士人阶层追求精神超脱的艺术符号。

(三)唐法宋意的双重变奏

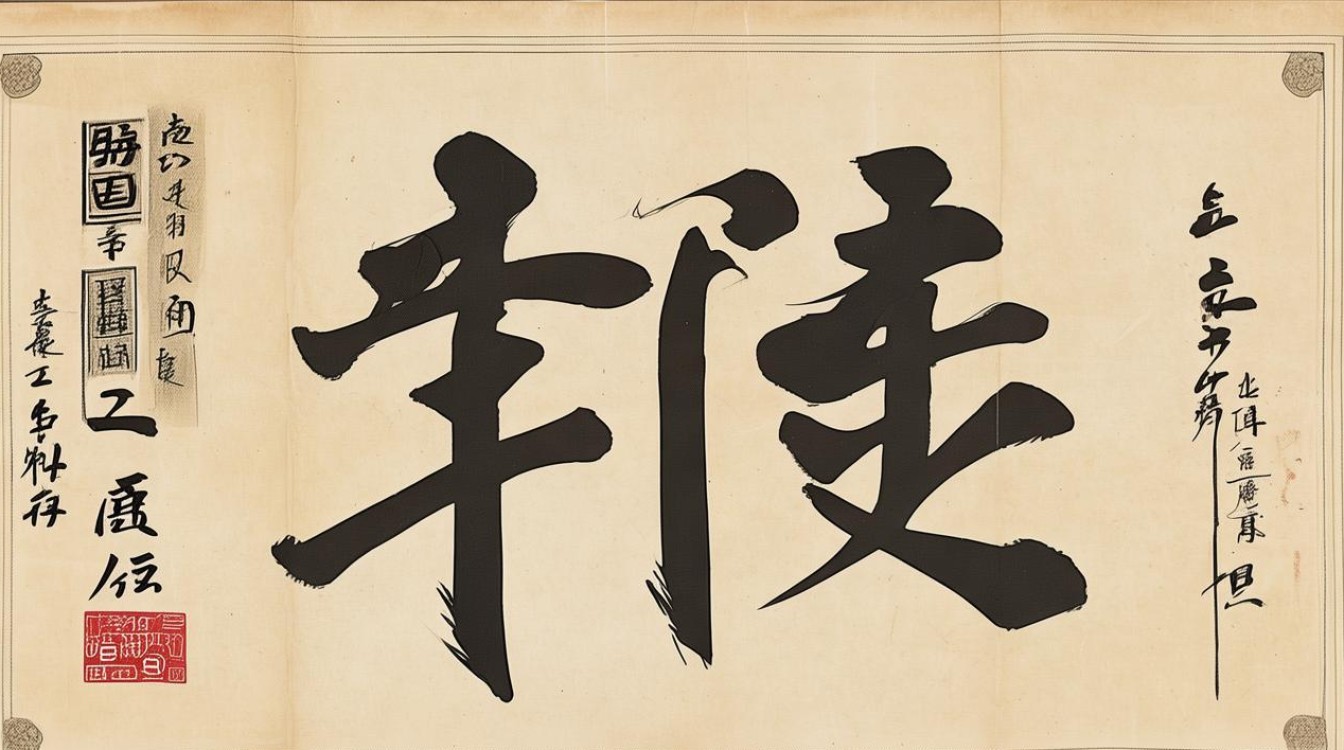

唐代楷书大家欧阳询在《九成宫醴泉铭》中书写的“麟”字堪称法帖范本:左侧鹿部以短促有力的竖画支撑整体架构,右侧“粦”部三点水错落有致,末笔反捺厚重沉稳,全字既有北碑的刚健骨力,又具南帖的温润气质,与之形成对比的是宋代苏轼的行书创作,其《黄州寒食帖》中若遇“麟”字,必以欹侧取势,浓墨重笔间透出倔强不平之气,恰与其贬谪生涯中仍坚守气节的人生态度相呼应,米芾曾评苏字“刷字”,正指其突破常规结体的大胆尝试。

(四)明清个性派的极致探索

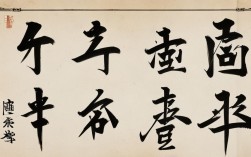

明代祝允明将“麟”字草书写到极致,其《前后赤壁赋》卷中相关字例显示:多个“麟”字形态各异却气息贯通,有的压缩纵向空间强化横向张力,有的延长末笔形成视觉牵引,甚至融入章草笔意增加古拙趣味,清代傅山提出“宁拙毋巧”理论后,遗民书家中出现刻意扭曲“麟”字结构的尝试,如担当和尚的作品将左右部件分离重组,营造出苍凉悲壮的意境,这与明末清初社会动荡背景下知识分子的心理诉求密切相关。

经典作品深度解析

-

《曹全碑》(东汉)

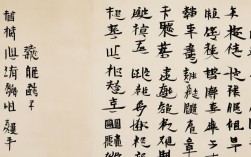

此碑以秀逸俊美著称,麟”字尤为精彩:左侧鹿部用细劲的线条勾勒出灵巧姿态,右侧“粦”部三点水呈弧形排列,仿佛瑞云缭绕,特别值得注意的是,书丹者巧妙利用石面自然纹理,使某些笔画产生飞白效果,赋予静态文字动态美感,这种处理方法既符合汉代崇尚神仙思想的潮流,又展现出民间工匠的艺术创造力。 -

赵孟頫《洛神赋》(元代)

作为复古主义代表,赵氏此卷中的“麟”字回归晋唐传统:结体端庄典雅,起收笔方圆兼备,尤其注重笔画间的牵丝映带,他将篆籀笔意融入行楷,使“麟”字既有钟繇的古厚,又有王羲之的妍美,完美诠释了元代文人“托古改制”的艺术追求,对比同期鲜于枢的粗放风格,更能体会赵体书法“中和之美”的独特魅力。 -

董其昌《答客难卷》(明代)

这件晚年杰作中的“麟”字充分体现淡雅空灵的审美理想:墨色由湿渐枯,笔速由缓转急,看似随意挥洒实则精到毫厘,董氏善用淡墨营造云烟氤氲的效果,此处“麟”字恰似祥瑞之兽隐现于雾霭之中,与其提出的“南北宗论”中推崇的南宗禅意高度契合,这种处理方式直接影响了清代馆阁体的形成。

艺术特征综合提炼

纵观千年演变,“麟”字书法呈现出三大核心特征:一是象征性与艺术性的统一,始终保留鹿角、鳞甲等生物特征的同时不断抽象美化;二是实用性与观赏性的平衡,从金文铸刻到翰墨挥洒,每次变革都伴随书写工具的进步;三是集体规范与个体创造的互动,既有官方正体作为基准,又允许书家个性发挥,值得注意的是,每当社会剧烈变动时期(如魏晋南北朝、明清之际),“麟”字往往出现突破常规的创新写法,反映出艺术家对理想世界的憧憬与现实困境的抗争。

相关问答FAQs

Q1:为什么古代书法家特别偏爱书写“麟”字?

A:原因有三:①文化层面,“麟”是儒家仁政理念的物质化身,符合主流价值观;②视觉层面,该字结构复杂且富有变化空间,适合展示书家技巧;③吉祥寓意,古人相信书写祥瑞文字能带来好运,尤其在碑碣、匾额等正式场合更为常见。

Q2:如何鉴别古代“麟”字书法作品的真伪?

A:可从三方面入手:①笔法特征,真迹的起收笔、转折处必有时代共性(如唐楷的方笔);②墨色层次,古墨因氧化会产生特殊包浆效果;③印章钤盖,历代收藏印鉴的位置、大小需符合装裱规制,建议结合文献记载与实物比对,必要时借助红外线检测等科技