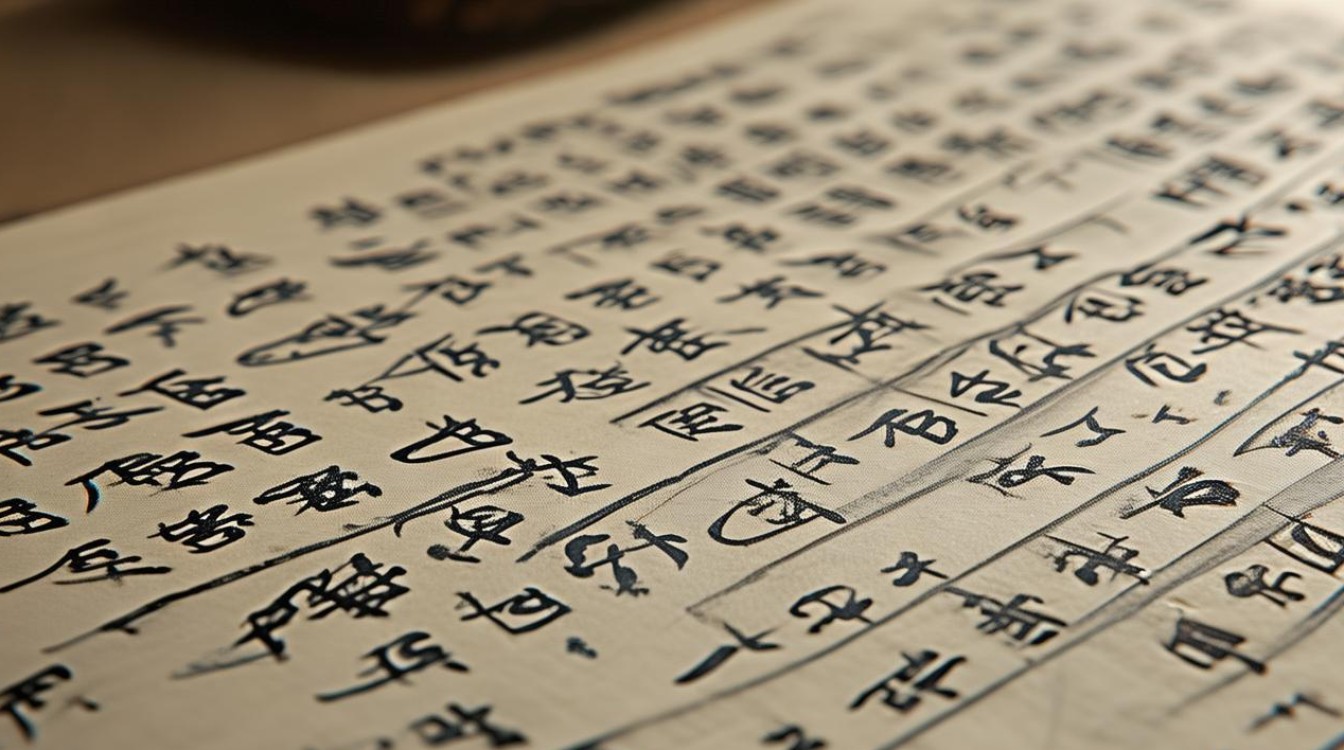

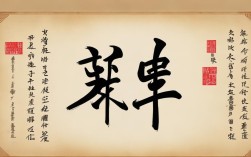

《张玄墓志》集字书法融北碑之雄浑与灵动于一体,笔势开张,结体疏朗,既承魏碑风骨,又显集字妙趣,尽显古拙苍劲

历史背景与文物价值

| 维度 |

|

| 时代定位 |

北魏晚期(孝庄帝时期),正值汉隶向楷书过渡的关键阶段,融合篆籀遗韵与隶书波磔。 |

| 发现历程 |

清道光五年(1825)河北南皮出土,因碑文记载墓主张玄曾任南阳太守,故称“张玄墓志”;因避清帝讳改称“张黑女墓志”。 |

| 书丹者身份 |

未署名款,推测为民间高手所书,代表当时社会主流书写风貌,非刻意雕琢的官方正体。 |

| 文献意义 |

填补了北魏后期民间书法研究的空白,印证了“魏碑体”从稚拙到成熟的演变轨迹。 |

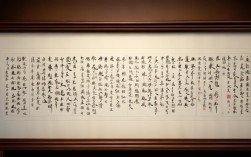

此碑历经千年仍能完整呈现笔墨细节,得益于青石材质与地下埋藏环境的保护,其文字内容虽为程式化墓志铭文,但书写者以娴熟技法赋予文字鲜活的生命感,成为后世取法的经典。

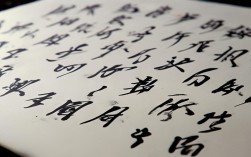

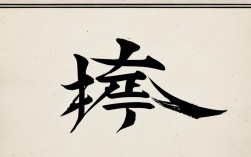

集字书法的核心特征

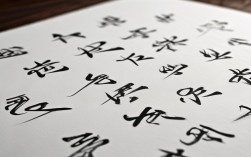

单字美学:刀刻意味与毛笔质感的统一

- 方笔为主:起收笔多用侧锋切入,形成斩钉截铁的棱角,如“中”“国”等字的主横画起笔处可见犀利刀痕。

- 点画呼应:短促有力的撇捺与舒展的长横形成节奏对比,之”字末笔的燕尾状捺画极具动态平衡。

- 结构欹侧:多数字形呈左低右高的俯仰姿态,但通过重心偏移实现视觉稳定,如“山”字三竖画的错位处理。

集字原则:形神兼备的创作逻辑

| 操作层级 |

实施标准 |

示例说明 |

| 一级匹配 |

完全采用原碑现存单字,仅调整大小比例 |

“天地”二字直接取自碑额大字 |

| 二级重构 |

组合同偏旁部首的不同变体,保持风格统一 |

“江河”中“氵”旁选用三种不同写法 |

| 三级补遗 |

参照同期魏碑造字规律增补缺失字,需符合北魏构字法则 |

自造“曦”字时参考“羲”字结构 |

| 四级调和 |

对特殊笔画进行微调,避免新旧部件产生违和感 |

“月”字竖画加粗以匹配周边厚重感 |

典型风格对比表

| 对比项 |

《张玄墓志》 |

《龙门二十品》 |

《张猛龙碑》 |

| 线条质感 |

刚柔并济,骨肉匀停 |

锋芒毕露,斩钉截铁 |

圆融浑厚,外方内圆 |

| 结构特征 |

疏密反差强烈,险中求稳 |

扁平方正,重心居中 |

纵逸开张,中宫收紧 |

| 适用场景 |

楹联、匾额、册页 |

摩崖石刻、造像记 |

碑碣、墓志铭 |

集字创作实践指南

选题策略

- 短句优先:四言、五言绝句更易找到适配单字,如“海纳百川”“厚德载物”。

- 避免生僻字:优先选用碑中高频字(据统计前50字占比超60%),减少补字难度。

- 主题契合度:励志类内容可强化撇捺张力,禅意类则侧重虚实留白。

技术难点突破

| 常见问题 |

解决方案 |

| 相同字重复出现显呆板 |

采用异体字替换(如“无”可写作“無”),或调整字距制造呼吸感 |

| 繁简转换失当 |

遵循“六书”原则简化,如“华”去草头保留“化”的结构 |

| 章法单调缺乏层次 |

引入大小字组对比,重要词组放大1.5倍,次要文字适当收缩 |

装帧建议

- 传统卷轴:仿古绢本托底,搭配檀木轴头,适合表现古典诗词。

- 现代框裱:窄边铝合金框+磨砂亚克力面板,突出金石气息。

- 文创衍生:制成砚屏、镇纸等文房雅器,兼顾实用性与观赏性。

临习与创作要点

阶段性训练计划

| 阶段 |

训练重点 |

时长建议 |

| 精准描红期 |

每日精临5个典型字,标注起笔角度、行笔速度、转折节点 |

2-3个月 |

| 背临转化期 |

闭目默写已临过的字,检验肌肉记忆程度 |

1个月 |

| 集字实验期 |

尝试组合简单词组(如“清风”“明月”),记录失败案例进行分析 |

持续进行 |

| 创作成熟期 |

完成完整作品后悬挂远观,修正整体气势不足之处 |

长期积累 |

工具选择对照表

| 用途 |

推荐工具 |

特性说明 |

| 日常练习 |

兼毫狼毫小楷笔+半生熟宣纸 |

控锋灵活,渗化适度 |

| 精细勾线 |

衣纹笔(尼龙材质)+拷贝纸 |

笔尖弹性好,适合勾勒细部 |

| 创作成品 |

长锋羊毫+皮纸(仿古效果) |

蓄墨量大,能表现飞白苍劲之感 |

相关问答FAQs

Q1: 《张玄墓志》与其他魏碑名品相比有何独特之处?

A: 《张玄墓志》处于北魏书风转型期,兼具早期魏碑的野逸与成熟唐楷的规整,相较于《龙门二十品》的粗犷直率,其线条更讲究提按顿挫的节奏美;比起《张猛龙碑》的程式化,它保留了更多手写的自然趣味,这种“不工而工”的状态,使其成为学习魏碑的最佳入门范本。

Q2: 集字过程中遇到原碑没有的字该怎么办?

A: 应遵循三大原则:①查找同期碑刻中的相似构件拼接;②依据《说文解字》六书理论合理创造;③若无法协调,宁可更换词汇也不强行拼凑,魂”字原碑无现成字,可将“云”字头与“鬼”字底结合,但需确保比例协调,避免头重脚轻,切忌随意添加现代简体字