景天科

景天科是多肉植物中开花最常见、种类最丰富的科属。

(图片来源网络,侵删)

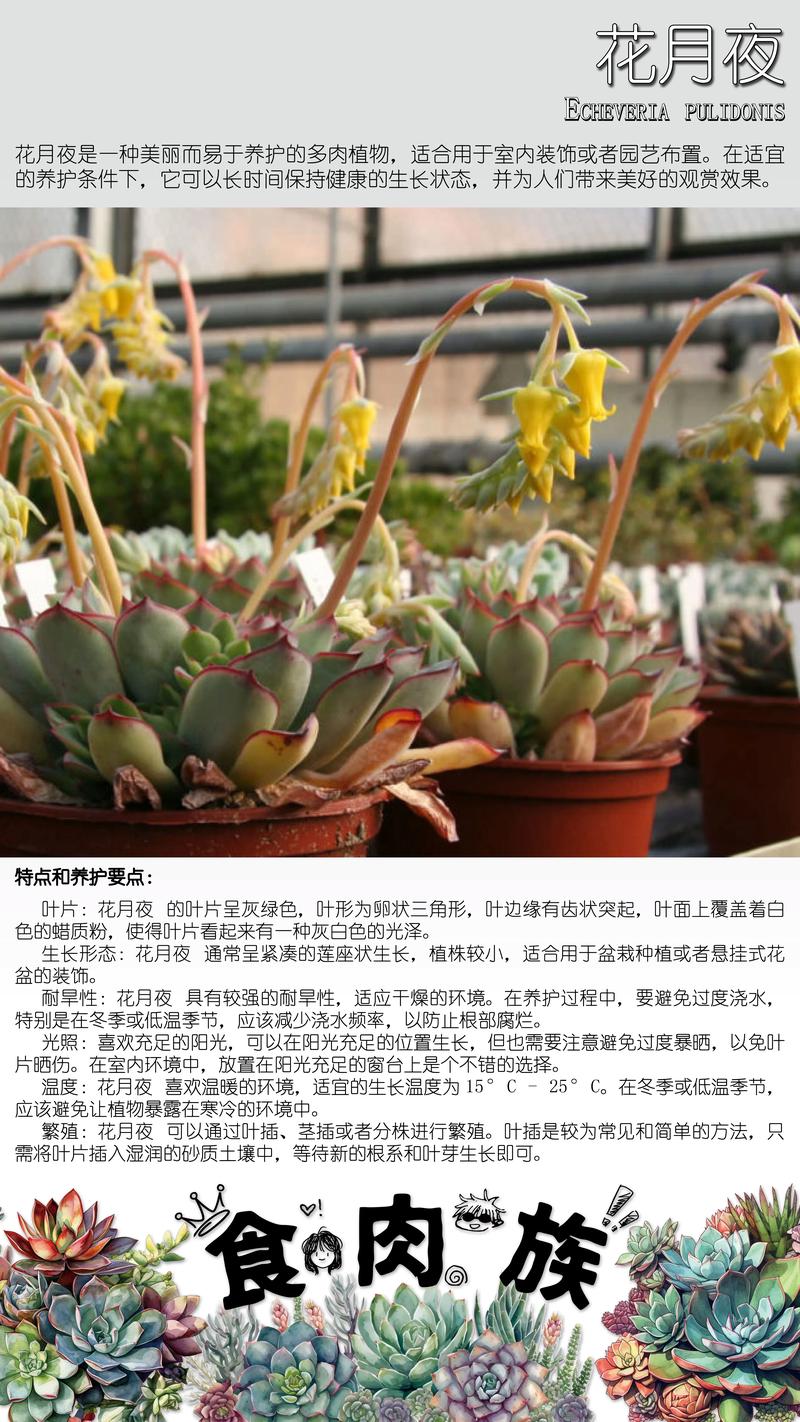

石莲花属

这是最受欢迎的多肉之一,开花时非常壮观。

- 名称:石莲花 / 拟石莲花属

- 代表品种: 霜之朝、玉蝶、月影、雪莲、露娜莲等。

- 开花特点: 花剑从植株中心的莲座中抽出,呈总状花序,小花呈钟形或星形,通常为红色、黄色或橙色,花剑非常高,有时会超过植株本身的高度。

青锁龙属

开花时像一串串小灯笼,非常别致。

- 名称:玉树 / 青锁龙属

- 代表品种: 玉树、钱串、星乙女等。

- 开花特点: 花剑上密集地开着白色或淡粉色的小花,花朵呈五角星形,簇拥在一起,远远看去像一串串小铃铛或灯笼。

景天属

很多景天属植物都是优秀的开花机器。

- 名称:虹之玉 / 景天属

- 代表品种: 虹之玉、乙女心、八千代、胧月等。

- 开花特点: 花剑通常为黄色,小花呈星形,非常多,能开成一朵大花球,有说法认为景天属植物开花后会“消耗母体”,开花后母株可能会枯萎,但通常基部会长出新芽。

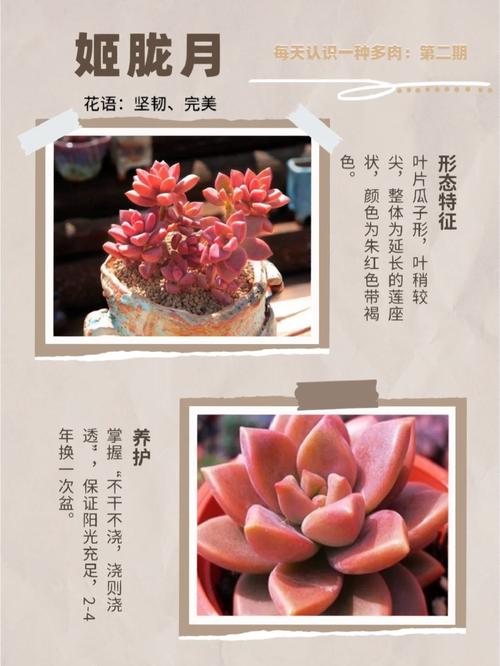

风车草属 / 拟石莲花属杂交种

这类多肉杂交品种繁多,开花也非常惊艳。

(图片来源网络,侵删)

-

名称:桃蛋 / 桃蛋

- 开花特点: 花剑粗壮,小花呈橘红色或粉红色,数量非常多,排列成伞状花序,非常华丽。

-

名称:山地玫瑰 / 山地玫瑰

- 开花特点: 开花是山地玫瑰生命周期中最重要的事件,开花时,中心的叶片会向外翻开,不再闭合成玫瑰状,同时抽出一条高高的花剑,开出盘旋的、像烟花一样的花朵,花色通常为黄色或粉色。

番杏科

番杏科的多肉花朵通常更大、更艳丽,像小雏菊一样。

生石花属

“石头”开花,是很多肉友最期待的景象。

(图片来源网络,侵删)

- 名称:生石花 / 花生米

- 开花特点: 在秋季,从两片叶子中间的缝隙中开出一条短短的花剑,花朵非常大,直径可达2-5厘米,有白色、黄色、橙色、粉色等多种颜色,非常像雏菊。

肉锥花属

与生石花类似,但花朵更精致。

- 名称:肉锥花 / Pseudolithos

- 开花特点: 花朵从植株顶部的缝隙中开出,同样非常艳丽,花色多样,有些品种还有香味。

百合科

百合科的多肉,尤其是十二卷属,开花方式非常独特。

十二卷属

它们的开花方式非常“低调”和“优雅”。

- 名称:玉露 / 十二卷属

- 代表品种: 玉露、寿、玉扇等。

- 开花特点: 与景天科不同,十二卷属的花剑不高,通常在植株旁边抽出,花呈白色,像一串串小风车或小星星,有淡淡的清香,花朵在夜晚开放,白天闭合。

大戟科

大戟科的多肉花朵非常奇特,是“变态”的器官。

- 名称:布纹球 / 大戟科

- 开花特点: 它的“花朵”其实是杯状花序,中间有一个小结构,周围是彩色的苞片,看起来像一朵花,但实际上是它的繁殖器官。

多肉开花小贴士

- 开花是成熟的表现:多肉开花通常意味着植株已经成熟,进入了生命周期的下一个阶段。

- 花剑会消耗养分:开花会消耗植株大量的养分和水分,很多人会选择剪掉花剑,让植株把营养留给叶片,这样母株会更健康,也更容易侧芽爆盆。

- 花剑可以扦插:景天科、青锁龙属等植物的花剑剪下后,晾干伤口,插在土里或水里,很容易生根,可以繁殖新的植株。

- 有些科属是“一次性”开花:比如景天属、瓦松属等,开花后母株会枯萎,但会留下种子或基部的新芽。

- 无需施肥催花:正常养护的多肉在季节合适时会自然开花,不需要特意施加磷肥等“催花肥”,反而可能导致肥害。

希望这些图片和介绍能帮助您更好地了解多肉植物开花的奇妙世界!

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。