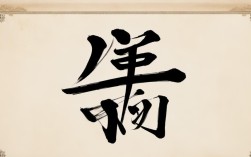

柳宗元论书重自然意趣,倡“心手相应”,其书作融篆籀笔意,结体疏朗奇崛,墨韵清逸超迈,开文人尚

人物定位与艺术渊源

柳宗元(773—819),字子厚,河东人氏,世称“柳河东”,乃唐代古文运动核心人物韩愈之挚友,“唐宋八大家”中兼具思想家与艺术家双重身份的特殊存在,其书法成就虽常被诗文盛名所掩,实则深植于魏晋传统,又具唐人尚法特质,形成清峻劲健、古雅萧散的独特风貌,需特别说明的是,历史典籍中并无“柳宗权”记载,此名应为“柳宗元”之误,下文均以正确历史人物展开论述。

书学渊源与技法特征

(一)取法路径考辨

| 师承脉络 | 核心特征 | 实践印证 |

|---|---|---|

| 王羲之体系 | 笔法精微,体势开张 | 《兰亭序》临本墨迹存世 |

| 颜真卿范式 | 筋骨内敛,雄浑大气 | 楷书结体可见鲁公遗韵 |

| 释怀素狂草 | 飞动流转,不拘绳墨 | 行草书中偶现禅意笔触 |

| 自家面目 | 瘦硬通神,峭拔孤高 | 独创“柳骨”美学范畴 |

(二)笔墨语言解码

- 用笔法则:侧锋取势为主,辅以逆锋涩行,形成线条边缘毛涩感与中截劲挺的对比效果,横画多呈上扬态势,竖笔则垂直贯气,体现“铁画银钩”的力度控制。

- 结构规律:打破常规平正格局,采用放射性布白,如“永”字八法中,捺画刻意拉长突破重心,戈钩斜度超出常规比例,营造险绝之势。

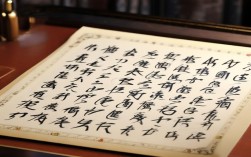

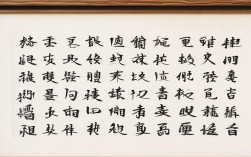

- 章法经营:行距宽于字距,单字内部疏密反差强烈,典型如《般若波罗蜜多心经》写经卷,字间似断实连,通篇气息贯通如江河奔涌。

传世代表作深度解析

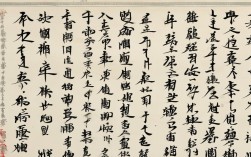

(一)楷书典范——《玄秘塔碑》(裴休撰文)

| 观察维度 | 具体表现 | 艺术价值 |

|---|---|---|

| 点画处理 | 短撇如刀裁玉帛,长捺似雁展翅翼 | 确立“柳体”程式化标准 |

| 部首组合 | “木”部四笔各守方位,“水”旁三点呈流水状 | 展示精密的空间计算能力 |

| 碑版效应 | 方笔为主却含圆转之意,石刻磨损反增苍茫之气 | 开创唐楷新境界 |

| 文化隐喻 | “玄秘塔”本为佛塔,书风却显儒门严谨,暗合三教合流的时代特征 | 反映士大夫阶层的精神追求 |

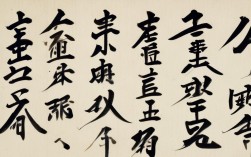

(二)行草精品——《龙城录》手稿本

此卷系贬谪永州期间手书笔记,较碑版作品更显率真本性:

- 速度节奏:疾迟交替明显,遇抒情段落笔速骤增,墨色由浓及枯自然过渡

- 字形变形:“之”“乎”等虚词作简化处理,实词则加重笔画权重

- 情感投射:多处涂改痕迹未加修饰,可见书写时思绪激荡状态

书史坐标与美学贡献

(一)时代语境下的突破

在欧虞褚薛构建的初唐楷书体系之后,柳氏通过三项革新重塑法度:

- 视觉矫正:针对当时流行的丰腴审美,强化骨感表现,使唐字由“肥”转“瘦”

- 技术升级:完善悬针竖、鹤嘴横等特色笔画,提升楷书的表现力边界

- 人格注入:将贬谪生涯的孤愤转化为线条张力,开创文人书风先河

(二)后世影响图谱

| 朝代 | 受影响书家 | 主要继承方向 | 典型案例 |

|---|---|---|---|

| 北宋 | 苏轼、黄庭坚 | 化刚为柔,融入己意 | 《寒食帖》中的骨力运用 |

| 明代 | 董其昌 | 提取空灵意境,淡化程式束缚 | 《答客难》卷轴气借鉴 |

| 清代 | 何绍基 | 回溯碑学源头,重构金石味 | 《邓石如墓志铭》笔意溯源 |

真伪鉴定与收藏现状

现存柳书真迹稀少,主要依赖历代刻本流传:

- 最佳摹本:宋代《忠义堂帖》收录的《金刚经》残页,保留墨色层次变化

- 重要拓本:西安碑林藏《玄秘塔碑》明初拓本,字口清晰可见运笔起止

- 争议作品:《蒙诏帖》虽有宋徽宗题跋,但学界对其作者身份仍存疑议

相关问答FAQs

Q1:为何柳公权的书法被称为“柳骨”?

A:所谓“柳骨”指其笔画瘦硬劲健如骨骾之臣,相较于颜真卿的筋肉丰满,柳氏刻意强化线条的骨力表现,尤其在横画收笔、竖画出锋处,通过精准的力度控制形成锐利的棱角,恰似骨骼的硬度与韧性,这种审美取向既符合儒家刚正不阿的人格理想,也暗合佛教“戒定慧”的修行境界。

Q2:现代初学者该如何入手学习柳体楷书?

A:建议分三步进阶:①基础阶段选用《玄秘塔碑》影印本,重点临习“永”“泉”等典型字,掌握基本笔画特征;②提高阶段对照原碑拓片,体会刀刻对笔意的改变;③创作阶段可尝试集字创作,注意避免过度强调特征导致的僵化,需特别注意柳体看似规整实则充满变化,如相同偏旁在不同位置的处理差异,这正是