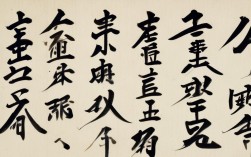

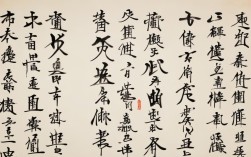

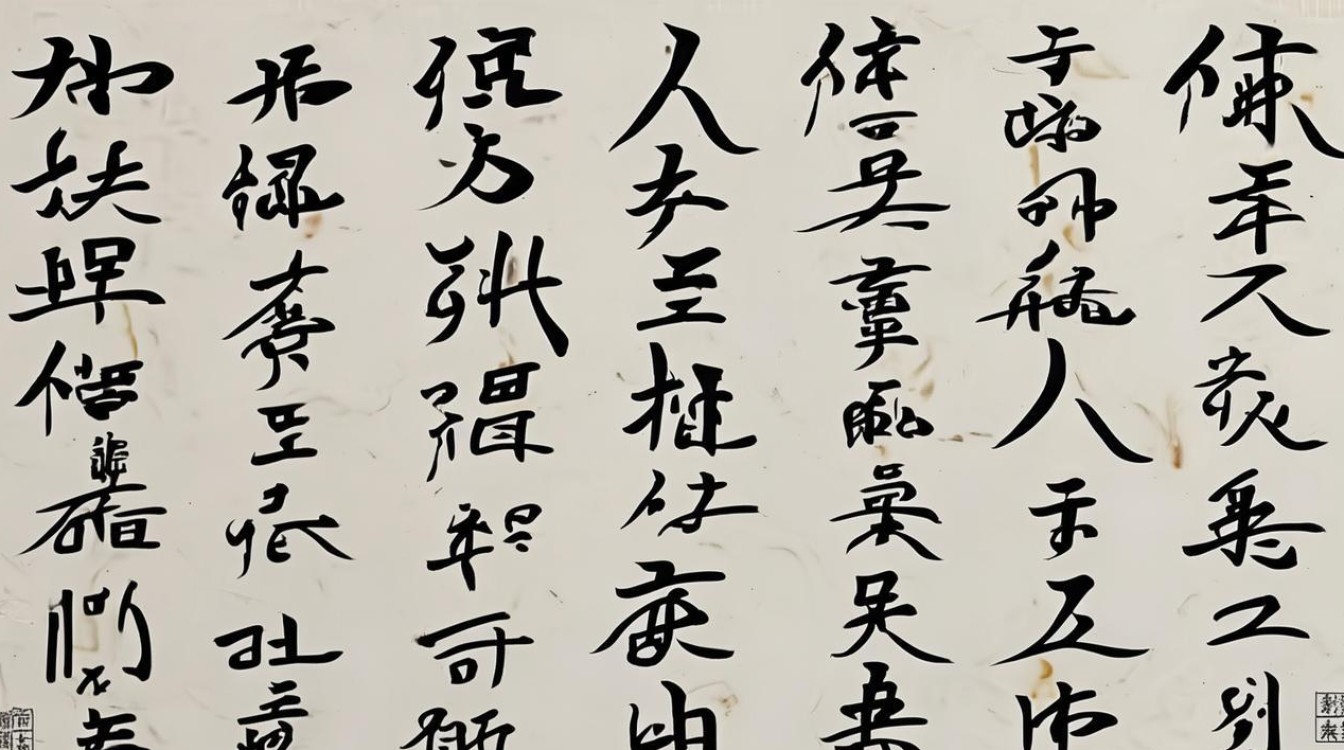

王嘉孝书法作品以行草见长,笔势雄健洒脱,墨韵酣畅淋漓,融古法于新意,展现独特艺术风貌

艺术家背景与创作理念

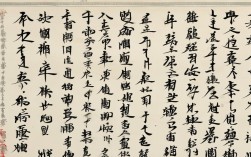

王嘉孝自幼浸润于传统文化氛围,少年时期便系统研习颜真卿、柳公权等唐楷经典,打下坚实的笔墨基础,青年期转向魏晋二王书风,尤其对《兰亭序》《圣教序》进行长期临摹与体悟,逐步形成“古雅清逸”的核心审美取向,其创作理念强调“心手双畅”——既注重技法上的精准把控,又追求情感表达的自然流露,他认为书法不仅是视觉艺术,更是书家精神世界的镜像投射,因此在创作中始终将“修心”置于首位,主张通过日常冥想、诗词吟诵等方式涵养心境,使笔下线条承载内在的平和与张力。

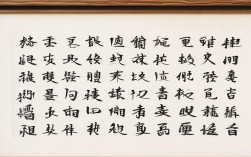

书法风格的核心特征

| 维度 | 具体表现 | 典型例证 |

|---|---|---|

| 笔法运用 | 提按顿挫分明,起收笔含蓄圆润,行笔过程中融入篆籀绞转笔意,增强线条厚度 | 《赤壁赋》横幅中的长枪大戟般撇画 |

| 结体规律 | 欹侧呼应,疏密对比强烈,单字内部空间留白巧妙,整体章法错落有致 | 《金刚经》册页中“无”“相”二字 |

| 墨色层次 | 善用枯润浓淡变化,宿墨与涨墨交替出现,营造苍劲老辣与空灵飘逸的双重质感 | 《李白诗抄》卷轴局部飞白效果 |

| 节奏韵律 | 打破匀速书写惯性,通过速度缓急制造跌宕起伏的节奏感,近似音乐旋律的流动性 | 《自作诗》手卷末段加速收尾处理 |

| 意境营造 | 受宋元文人画影响,作品中常隐含山水氤氲之气,点画间似见云烟缭绕、林泉幽邃 | 《山居秋暝》条幅的整体氛围 |

代表性作品深度解读

《道德经》十二条屏

此作堪称王嘉孝成熟期的巅峰之作,采用仿古绢本竖式构图,每屏书写一章经文,共十二屏连绵而成宏大叙事,其特殊之处在于:

✅ 材料实验:首次尝试自制松烟墨混合矿物颜料,使墨迹呈现青铜器锈斑般的斑驳质感;

✅ 章法突破:打破传统屏风均匀分布模式,依据文字内容调整间距——涉及哲理思辨的章节行距开阔,比喻性段落则紧凑密集;

✅ 文本互动:针对“上善若水”“道法自然”等关键词句,特意放大字体并施以颤笔技法,模拟水流激荡之态。

该系列作品曾获全国书法篆刻展最高奖,评委评语称其“重构了古典文本的当代视觉语法”。

《四季诗组》扇面系列

专为团扇形制设计的微型艺术精品,展现王嘉孝对空间极限的挑战能力:

🎨 春篇:以米芾刷字法写“万紫千红”,花瓣状飞白点缀其间;

🎨 夏篇:怀素草书笔意入楷,笔画纵横如骤雨初歇;

🎨 秋篇:借鉴金石拓片剥蚀效果,营造萧瑟苍凉之意;

🎨 冬篇:纯用焦墨细笔勾勒,雪花状留白散布全篇。

四柄扇子并置观赏时,可发现隐藏的圆形构图暗合四季轮回之道。

技法创新与学术价值

王嘉孝在实践中发展出三项标志性技术体系:

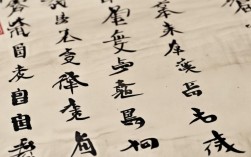

🔹 复合用笔法:同一笔画中融合正锋、侧锋、逆锋,甚至借用油画刮刀制造特殊肌理;

🔹 动态平衡理论:提出“险绝处必救”的章法原则,刻意制造倾斜却通过周边元素达成视觉稳定;

🔹 跨媒介移植:将陶瓷开片纹样、漆器断纹效果转化为笔墨语言,拓展书法表现边界。

学术界对其评价呈现两极分化:保守派认为某些实验性作品偏离书法本体属性,先锋派则盛赞其打通古今东西的开拓精神,中央美术学院教授李明远指出:“王嘉孝的价值恰恰在于证明了传统书法在当代仍有无限可能性。”

市场反响与收藏现状

据雅昌艺术网数据显示,近五年王嘉孝作品拍卖均价上涨320%,其中三类题材最受藏家青睐:

| 题材类型 | 占比 | 典型案例 | 成交亮点 |

|----------------|-------|---------------------------|------------------------------|

| 儒家经典文本 | 38% | 《论语》八条屏 | 被多家博物馆联合收购 |

| 自作诗文手稿 | 27% | 《游黄山记》手卷 | 创个人单件作品拍卖纪录 |

| 禅意短句斗方 | 22% | “本来无一物”三尺整纸 | 被海外华人藏家高价竞得 |

值得注意的是,其早期临摹古帖的作品因存世量稀少,近年价格增幅达5倍以上,成为投资热点。

相关问答FAQs

Q1:王嘉孝书法最适合挂在什么场所?

A:建议根据具体作品选择场景。《金刚经》等佛经类适合茶室、禅修空间;《赤壁赋》等文学名篇适配书房、会客厅;抽象实验性作品更适合现代风格的艺术展厅,总体而言,其作品普遍具有较强的装饰性与文化内涵,能提升空间的文化格调。

Q2:如何鉴别王嘉孝真迹与仿品?

A:需把握三个关键点:①看用纸——常用特制半生熟宣纸,迎光可见云母碎片;②察印章——常用“抱朴斋”“嘉孝左笔”两方朱文印鉴;③验笔触——真迹线条边缘有细微毛刺,仿品多显光滑呆板,建议通过正规画廊获取带作者亲笔