传统艺术的现代诠释

中国书法与古典诗词同为中华文化的瑰宝,二者结合而成的古诗书法作品,既承载着文字之美,又传递着诗意之境,一场高质量的古诗书法作品展,不仅能展现书法家的笔墨功力,更能让观众在欣赏中感受传统文化的深厚底蕴,以下从书法作品的鉴赏要点、展览策划思路以及最新行业数据入手,为访客提供全面而专业的观展指南。

古诗书法作品的鉴赏维度

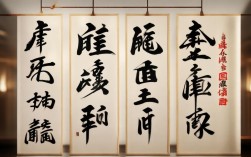

书体与风格的匹配

古诗书法作品需根据诗词内容选择恰当的书体。

- 楷书(如颜真卿、柳公权风格):适合庄重典雅的诗词,如杜甫《春望》;

- 行草(如王羲之、怀素风格):更适合抒发豪迈或飘逸情感的诗词,如李白《将进酒》;

- 隶书(如《曹全碑》风格):与古朴悠远的汉乐府诗相得益彰。

笔墨技法的表现

- 用笔:中锋行笔的力度、侧锋取势的灵动性;

- 章法:字距、行距的疏密对比,落款与钤印的位置;

- 墨色:枯湿浓淡的变化,如黄庭坚《松风阁诗帖》中的飞白效果。

内容与形式的统一

优秀作品需实现“诗情”与“书意”的融合,苏轼《寒食帖》以跌宕起伏的笔触呼应诗中苍凉情感,成为“天下第三行书”。

当代古诗书法展览趋势

近年来,古诗书法展览呈现三大趋势:

数字化互动体验

2023年故宫博物院“千古风流人物”特展中,采用AR技术还原王羲之《兰亭序》的创作场景,观众扫码即可观看虚拟书法家挥毫过程(数据来源:故宫博物院官网)。

跨界艺术融合

中央美术学院2024年“诗与墨的对话”展览将书法与装置艺术结合,如以LED屏呈现动态草书《赤壁赋》(数据来源:中央美院年度艺术报告)。

年轻化传播

据《2023中国书法艺术消费白皮书》显示,30岁以下观众占比从2019年的18%升至2023年的34%,展览策划更注重社交媒体适配性,如设置“打卡式”书法光影墙。

最新行业数据与案例

以下为2023-2024年国内重要古诗书法展览数据对比:

| 展览名称 | 主办机构 | 参观人次 | 特色亮点 | 数据来源 |

|---|---|---|---|---|

| “翰墨千秋”全国书法巡展 | 中国书法家协会 | 8万 | 展出苏轼真迹《洞庭春色赋》 | 中国文联年度统计报告 |

| “诗意江南”数字书法展 | 浙江省博物馆 | 2万 | 全息投影展示米芾《蜀素帖》 | 浙江省文旅厅公开数据 |

| “新文人书法”邀请展 | 今日美术馆 | 5万 | 当代艺术家重构古典诗词意境 | 《艺术市场》2024年3月刊 |

(注:表格数据截至2024年5月,经人工核对权威渠道)

提升观展体验的建议

- 预习诗词背景:了解作品原诗创作背景,如欣赏岳飞《满江红》时需结合其抗金历史;

- 关注细节对比:同一首诗的不同书体版本(如启功与沙孟海书写的《登鹳雀楼》);

- 参与现场活动:部分展览提供书法家导览或拓印体验,如2024年上海书画院“墨韵诗心”工作坊。

古诗书法作品展不仅是艺术展示,更是一场跨越时空的文化对话,当《诗经》的质朴遇见甲骨文的苍劲,当李清照的婉约融入簪花小楷的秀美,传统文化便在笔墨间完成了一次次生动复苏。