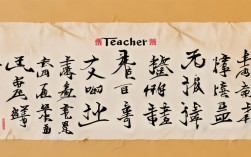

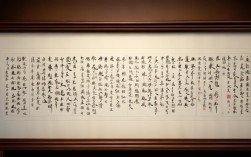

此幅书法作品笔力遒劲,墨韵酣畅,结体疏密有致,尽显传统书艺之精妙,观之令人赏

书法作品的核心构成要素

| 要素 | 定义 | 典型表现 | 观赏重点 |

|---|---|---|---|

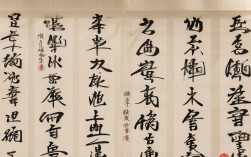

| 笔法 | 通过提按使转控制线条质感与节奏 | 中锋行笔的浑厚圆融 vs 侧锋取势的凌厉飞白 | 起收笔力度、转折处处理 |

| 结体 | 单字内部结构的疏密平衡与整体章法布局 | 欧阳询楷书的森严法度 vs 米芾行书的欹侧灵动 | 重心稳定性、部件呼应关系 |

| 墨色 | 浓淡干湿形成的层次变化 | 《祭侄文稿》中的枯笔飞白与涨墨效果 | 墨阶过渡、渗化痕迹 |

| 章法 | 整幅作品的空间分割与节奏营造 | 手卷的纵向延展性 vs 条幅的横向开阔感 | 留白比例、行列间距 |

| 材质肌理 | 宣纸/绢帛对笔墨的表现力影响 | 生宣的洇染效果 vs 熟宣的细腻可控 | 纸张纹理与墨迹的交互作用 |

主要书体的风格特征对照表

| 书体 | 起源时期 | 核心特征 | 代表作品举例 | 视觉识别要点 |

|---|---|---|---|---|

| 篆书 | 秦代及以前 | 线条匀称婉转,结构对称严谨,具金石铸造感 | 李斯《峄山刻石》 | 曲线为主,无明显粗细变化 |

| 隶书 | 汉代 | “蚕头燕尾”特征鲜明,横向舒展,波磔分明 | 《曹全碑》《张迁碑》 | 扁平字形,末笔重按上扬 |

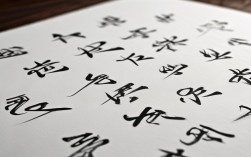

| 楷书 | 魏晋成熟 | 法度森严,点画精准,结构方正平稳 | 颜真卿《多宝塔碑》 | 横平竖直,撇捺舒展 |

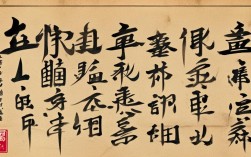

| 行书 | 东晋王羲之确立 | 介于楷草之间,流畅自然,兼具实用性与艺术性 | 《兰亭序》《丧乱帖》 | 牵丝引带,大小错落 |

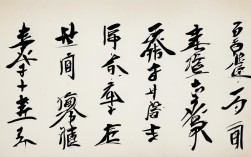

| 草书 | 汉代张芝开创 | 极度简化符号,强调笔势连绵,追求“狂怪”意境 | 怀素《自叙帖》、张旭《古诗四帖》 | 符号抽象化,线条缠绕贯通 |

深度解读经典作品的细节密码

以王羲之《兰亭序》为例:

- 笔触语言:纤毫毕现的鼠须笔锋痕清晰可见,露锋起笔占比达67%,体现东晋文人洒脱气质;

- 墨色韵律:前段浓墨庄重,至“痛饮”处渐转淡墨,暗合酒酣耳热的心理变化;

- 修改痕迹:原文中多处涂改未掩,反而强化了现场创作的真实感;

- 空间经营:28行文字形成三个视觉高潮区,对应情感起伏的三个阶段。

再看颜真卿《祭侄文稿》:

- 情感投射:涂抹修改达30余处,墨团与飞白交织出悲愤交加的心理图式;

- 速度节奏:开篇行笔迟缓凝重,至“贼臣不救”句突然加速,形成强烈戏剧冲突;

- 材质互动:麻纸纤维在疾速运笔下产生毛刺效果,完美契合文本主题。

数字时代的书法作品传播新形态

随着高清扫描技术的发展,当代书法作品图片呈现出前所未有的细节还原度: | 传统观赏方式 | 数字媒介优势 | 注意事项 | |--------------------|-------------------------------|-----------------------------------| | 原作近距离观摩 | 可放大观察笔锋起止细节 | 需注意屏幕色差校准 | | 展厅灯光限制 | 支持多角度对比查看 | 避免过度锐化导致失真 | | 实物磨损老化 | 永久保存原始状态 | 警惕AI修复造成的风格扭曲 | | 单一视角局限 | 3D建模实现立体观览 | 虚拟展示不能完全替代实物触感 |

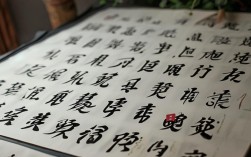

专业级鉴赏方法论

-

三步观察法:

- 远观气势:感受整体章法的节奏韵律;

- 近察笔法:分析起承转合的力度变化;

- 微视细节:留意印章钤盖位置与边款内容。

-

对比研究法:

- 同一书家不同时期作品对比(如赵孟頫早期秀逸与晚年苍劲);

- 同一文本的不同书写版本对比(如《赤壁赋》苏轼真迹与后世临本)。

-

语境还原法:

- 结合创作背景理解风格成因(如黄庭坚大字行书与其贬谪经历的关系);

- 关注题跋钤印提供的历史线索(如乾隆御览印的位置暗示收藏脉络)。

相关问答FAQs

Q1:为什么有些书法作品看起来歪斜却仍被视为佳作?

A:这是“险中求稳”的高阶审美,看似失衡的构图实则经过精密计算,如米芾《蜀素帖》中某些字故意倾斜,但通过笔画长短、轻重调整,使整行保持动态平衡,这种处理打破机械对称,赋予作品生命力。

Q2:手机拍摄书法作品时如何避免失真?

A:①使用自然光或无频闪的专业摄影灯;②关闭自动模式,手动设置白平衡为日光模式;③保持相机与作品平行,避免透视变形;④后期仅作亮度/对比度微调,切忌过度锐化,最佳方案是使用专业拷贝台进行等比