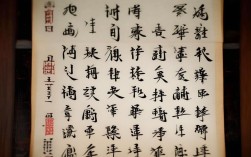

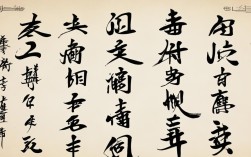

欣然赴书法作品展,观墨韵流转,品笔锋精妙,于方寸间领略传统艺术之美,与同好共赏佳

参与书法作品展是一项兼具艺术性与挑战性的活动,它不仅是对个人书写能力的检验,更是对传统文化传承的实践,以下将从前期筹备、参展流程、现场体验、收获与反思四个维度展开详述,并附常见问题解答(FAQs),帮助有意参与者全面了解这一过程。

前期筹备:从构思到成品的关键步骤

作品选题与创作方向

- 主题匹配原则:需明确展览的核心主题(如“古典诗词”“现代抒情”“篆隶楷行草五体兼备”),确保作品内容与主题高度契合,若展览以“家国情怀”为主题,可选择《过零丁洋》《满江红》等豪迈诗词作为书写文本。

- 风格定位:根据自身擅长的书体(如行书流畅、楷书端庄、草书奔放)选择适配的风格,避免盲目追求复杂形式而忽视基本功。

- 创新元素融入:可在章法布局、落款设计或纸张颜色上适度创新,但需遵循“笔墨为魂”的原则,避免过度装饰掩盖书法本质。

| 环节 | 具体要求 | 常见误区 | |----------------|---------------------------------------|---------------------------|筛选 | 文字准确无误,无错别字;符合主题基调 | 生僻字未查证导致错误 | | 纸张选择 | 根据书体特性选纸(生宣/熟宣/半生熟) | 忽略纸张渗墨性影响效果 | | 尺寸规划 | 按征稿启事规定尺寸提交 | 自行放大缩小破坏整体协调 | | 钤印规范 | 姓名章、起首章位置合理,朱文白文搭配 | 印章过大或盖在正文中央 |

装裱与运输准备

- 传统手工装裱:适合宣纸类作品,需预留充足干燥时间,避免受潮变形。

- 机器压膜装帧:适用于小幅作品,轻便且防皱,但需注意膜面反光问题。

- 运输保护:使用硬质卷筒或扁平画框包装,内部填充泡沫棉,外层标注“易碎品”标识。

心理调适与预期管理

- 接受评审主观性:书法审美存在地域、流派差异,需以平常心对待结果。

- 设定合理目标:新手可侧重“参与感”,进阶者则关注专家点评意见。

参展流程:从报名到展出的全链条解析

报名阶段

- 信息核对:仔细阅读征稿启事,重点关注截止日期、投稿方式(线上上传/线下邮寄)、费用说明。

- 材料提交:除作品照片外,部分展览要求提供作者简介、创作理念陈述,需提前撰写润色。

布展与开幕式

- 签到领证:携带身份证件领取参展证,熟悉展区分布图。

- 作品悬挂:工作人员会根据编号统一布置,作者可协助调整角度以达最佳视觉效果。

- 开幕式礼仪:着装建议中式简约风格(如立领衬衫+长裤),发言时重点分享创作心得而非单纯致谢。

展览期间互动

- 导览解说:主动向观众介绍作品背景,例如某幅临摹碑帖的创作历程。

- 笔会交流:利用展览间隙参与主办方组织的现场挥毫活动,观察他人用笔技巧。

- 意见收集:礼貌询问观众感受,记录有价值的批评建议用于后续改进。

现场体验:多维度感知艺术氛围

空间美学体验

- 灯光设计:射灯聚焦于作品局部细节(如飞白、枯笔),营造层次感。

- 动线规划:优秀展览常按历史脉络或书体演变顺序排列展品,引导观者逐步深入。

- 配套陈列:旁侧展示文房四宝实物、名家信札复制品,强化文化沉浸感。

人际互动启示

- 跨代际对话:老年藏家偏爱传统功力派,年轻群体更关注当代实验性表达,这种碰撞激发新思考。

- 同行切磋:对比同期展出的其他作品,发现自身在结字松紧、线条力度等方面的不足。

突发情况应对

- 设备故障:自备小型手电筒备用,以防展厅照明突然熄灭。

- 人流高峰:错峰参观核心展区,优先拍摄无人干扰时的高清作品照片。

收获与反思:超越奖项的成长价值

技艺层面的精进

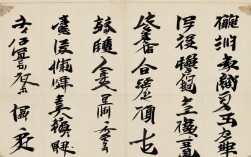

- 细节觉察力提升:通过对比展览中的精品,意识到平日练习中忽略的牵丝引带、墨色过渡等问题。

- 创作思维拓展:接触多元风格后,尝试将汉简笔意融入行书创作,打破固有模式。

文化认知深化

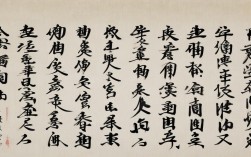

- 历史纵深感建立:在同一展厅看到清代考据学风气下的馆阁体与当代个性书风并存,理解书法发展的连续性。

- 地域特色认知:南方书家多秀逸灵动,北方作品显雄浑苍劲,反映地理环境对艺术气质的影响。

精神境界升华

- 敬畏之心油然而生:面对古代名家真迹高仿品时,体会到“一字千金”背后的岁月积淀。

- 文化使命感增强:意识到作为传承者的责任,决心在教学中向学生传递书法背后的哲学内涵。

相关问答FAQs

Q1: 如何选择最适合参展的作品?

A: 优先考虑三点:①内容完整性——避免残篇断简;②技术成熟度——选择近期反复打磨过的得意之作;③独特性——若有系列组品(如四季诗篇),更能体现系统性思考,切忌临时赶工或模仿他人风格。

Q2: 第一次参展感到紧张怎么办?

A: 可采用“三步脱敏法”:①提前到场熟悉环境,减少陌生感;②将注意力集中在讲解作品本身而非自我表现;③准备简短台词模板(如“这幅作品取法《兰亭序》,尝试表现曲水流觞的意境”),降低临场发挥压力,大多数观众是被作品吸引