湖笔挥毫展蔻丹墨韵,刚柔相济显书道风华,佳作盈眸尽

艺术风格的多维呈现

| 特征维度 | 具体表现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

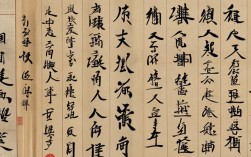

| 线条质感 | 善用中锋行笔,线条刚劲有力如铁画银钩,转折处提按分明,兼具弹性与张力 | 赋予文字骨骼清奇、气韵贯通之美 |

| 结体构图 | 打破常规比例,通过疏密对比强化视觉节奏,单字内部空间留白巧妙,整体章法错落有致 | 营造动态平衡与呼吸感 |

| 墨色层次 | 精研“五色赋彩”之法,枯润相生,浓淡交融,飞白与渗化自然天成 | 增强画面纵深感与时空流动性 |

| 情感投射 | 将个人心境融入笔端,或激越奔放如江河倾泻,或沉静内敛似古松立雪 | 实现“书为心画”的精神共鸣 |

这种风格源于她对二王书风的深度研习,同时吸收了明清写意画派的构成理念,尤其在处理长篇巨制时,她擅长通过线条的节奏变化构建起跌宕起伏的视觉旋律,使观者仿佛能听见笔锋划过纸面的沙沙声响。

经典作品深度解读

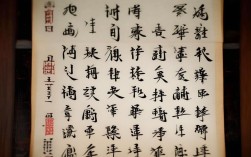

案例1:《兰亭集序》临创结合卷

此作选取王羲之《兰亭序》文本进行再创作,表面看似忠实于原作,实则暗藏玄机:

- 笔法革新:将晋人潇洒的使转笔意转化为更具雕塑感的方折用笔,起收笔处刻意加重顿挫,形成金石般的厚重感;

- 形式突破:采用手卷形式却突破传统纵有列横无行的排布,部分段落以斜势穿插,模拟曲水流觞的场景动势;

- 意境升华:在保留原文雅集欢愉基调的同时,通过墨色的渐变(由浓至淡再复归浓重)隐喻人生际遇的起伏。

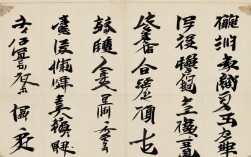

案例2:《二十四节气》组品

这套系列作品堪称书法与绘画跨界融合的典范: | 节气名称 | 核心意象 | 书法表现手法 | |--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------| | 立春 | 破土新芽 | 以颤笔模拟嫩芽破土时的颤动,墨线边缘刻意毛糙处理 | | 惊蛰 | 雷鸣电闪 | 疾速运笔产生飞白效果,配合局部涨墨形成云层涌动的视觉效果 | | 霜降 | 草木凝霜 | 运用宿墨技法,让未完全干燥的墨迹自然晕染出冰晶质感 | | 大寒 | 天地肃杀 | 全篇采用冷色调墨色,笔画瘦硬如枯枝,留白处大面积铺陈强化萧瑟氛围 |

每幅作品均根据节气特性调整书写策略,既保持了书法本体的语言纯粹性,又精准传达出不同节气的自然特质。

核心技术要素拆解

笔法系统

- 复合用笔:同一笔画中融合中锋、侧锋、逆锋等多种笔法,如捺画常以侧锋铺毫起笔,转中锋收束,末端偶尔露出飞白;

- 节奏控制:特别注重“徐疾有序”的节奏把控,快速行笔时仍能保持线条质量,慢速处则追求绵里藏针的力度;

- 意外之趣:有意制造可控的“失误”,如轻微漏墨形成的肌理效果,或因笔触摩擦产生的特殊纹理。

墨法体系

建立三级墨色梯度: | 层级 | 应用场景 | 技术要点 | |----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------| | 一级墨 | 主文字符 | 饱蘸浓墨书写,保证线条饱满度 | | 二级墨 | 辅助性批注/题跋 | 兑水稀释后使用,追求氤氲朦胧的过渡效果 | | 三级墨 | 背景渲染/边框装饰 | 极淡墨色大面积铺陈,与主体形成虚实相生的层次 |

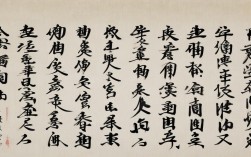

章法逻辑

遵循“计白当黑”的传统法则,但在实际应用中发展出两套模式:

- 密集型构图:适用于少字数作品,通过紧密排列制造压迫感,典型如《心经》册页;

- 疏朗型布局:多见于多字数创作,利用大量留白形成视觉呼吸口,代表作《前后赤壁赋》横幅。

美学价值的当代意义

在数字化时代背景下,湖州蔻丹的书法实践提供了传统艺术现代化转型的成功样本:

- 材料实验:除传统宣纸外,尝试在绢帛、陶器、金属等多种载体上创作,拓展书法的表现边界;

- 空间转化:将平面书法转化为立体装置艺术,某次展览中曾将整篇《逍遥游》刻于弧形墙面,观众行走其间可体验文字的空间延展;

- 跨媒介对话:与当代艺术家合作,将书法元素植入影像装置,创造动态的书迹流动效果。

这种开放性的创作态度并未削弱其作品的传统根基,反而使古老的书法艺术焕发出新的生命力,正如她在访谈中所言:“真正的创新不是否定过去,而是让千年文脉在我们的时代继续生长。”

相关问答FAQs

Q1:初学者想要临摹湖州蔻丹的作品,应该从哪些方面入手?

A:建议分三步推进:①先研习其基本笔法,重点掌握中锋控笔能力和线条的质量;②选择结构简单的小品进行局部临摹,注意观察处理细节;③尝试背临并加入个人理解,逐步形成自己的书写习惯,初期可选用半生熟宣纸,既能练习控墨又不至于过于滑腻。

Q2:如何评价湖州蔻丹书法中的“破体”现象?是否违背书法规范?

A:这种看似“破坏”传统的写法实则建立在扎实的基本功之上,她对汉字结构的变形并非随意为之,而是基于对文字学、金石学的深入研究,例如将某些篆书构件融入行草书中,既保持了可识读性,又增添了古拙趣味,这种探索符合书法艺术发展的规律——历代大家皆在继承中有所突破,关键在于能否达到新的审美高度