太棒了!盆栽金桔能成功结果,说明您之前的养护做得非常到位,金桔结果后,管理工作的重心会从“促花保果”转向“果实后养护、来年花芽分化准备”和“病虫害防治”,这是一个承上启下的关键时期。

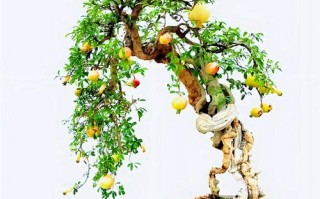

(图片来源网络,侵删)

以下是详细的处理步骤和注意事项,您可以对照着做:

第一阶段:果实观赏期(如果想让果子挂久一点)

这个阶段的目标是让果实保持鲜艳、不掉落,同时保证植株健康。

-

光照管理:

- 保证充足光照: 继续将金桔放在阳光最充足的地方,充足的光照能让果实颜色更鲜艳(从青色转为金黄色),并促进光合作用,为果实和植株积累养分。

- 避免暴晒: 如果是夏季酷暑,正午的烈日可能会灼伤果实,可以适当遮阴,尤其是在果实已经成熟时。

-

浇水管理:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- “见干见湿”: 这是基本原则,盆土表面干了再浇水,浇水则要浇透,直到盆底有水流出。

- 保持湿润,切忌积水: 果期对水分需求较大,但积水会导致烂根和落果,可以用手指或筷子插入土中2-3厘米,感觉干了再浇。

-

施肥管理:

- 停止施氮肥: 氮肥主要促进枝叶生长,结果期再施氮肥会导致果实掉落。

- 少量补充磷钾肥: 可以每隔1-2周,施一次以磷、钾为主的稀薄液肥,如磷酸二氢钾,这有助于果实增甜、上色和延长挂果期,浓度一定要低,避免烧根。

-

病虫害防治:

- 重点防蚜虫、红蜘蛛: 果实会吸引蚜虫,而干燥环境易引发红蜘蛛,要经常检查叶片背面和新梢,一旦发现及时用相应的杀虫剂处理。

- 注意通风: 良好的通风可以有效减少病虫害的发生。

第二阶段:采收后至休眠期(为明年做准备)

当果实观赏期结束,或者果实开始自然脱落、干皱时,就该进入这个最重要的养护阶段了,目标是恢复树势,促进秋梢生长,为明年的花芽分化打下坚实基础。

-

及时采收(可选):

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 如果您想食用金桔,可以在果实完全成熟、颜色金黄时采收,采收时最好用剪刀剪,连果柄一起剪下,避免拉伤枝条。

- 如果不想吃,让果子自然挂在树上也可以,但会消耗大量养分,通常建议采收,让植株“休养生息”。

-

修剪(重中之重):

- 时间: 最好在采收后立即进行,或者在早春萌芽前进行。

- 目的: 剪除病弱枝、交叉枝、过密枝、徒长枝,对于结果后的枝条,可以适当短截,剪去结果枝的顶端,促进其萌发新的强壮枝条,这些新枝是来年的主要结果母枝。

- 原则: 保持树冠通风透光,造型美观,集中养分供给健壮枝条。

-

换盆(如果需要):

- 时机: 最好在早春进行,结合修剪一起操作。

- 判断标准: 如果发现根系已经长满花盆,或者盆土板结、排水不畅,就需要换盆。

- 方法: 脱盆后,去除一部分旧土(约1/3-1/2),剪掉腐烂、老化的根系,换一个比原盆大一号的新盆,用新的、疏松肥沃的微酸性土壤(如腐叶土+园土+河沙)重新栽种,换盆后浇一次透水,放在阴凉处缓苗一周。

-

水肥管理(恢复与储备):

- 采收后施肥(“月子肥”): 修剪后,追施一次以氮肥为主的稀薄液肥,帮助植株恢复元气,促进新梢生长。

- 秋季施肥(“基肥”): 在秋季(9-10月),追施一次腐熟的有机肥(如饼肥、羊粪球)或复合肥,这次施肥是全年最重要的一次,目的是让植株积累充足的养分,安全过冬,并为来年的花芽分化提供物质基础,施肥后要浇透水。

第三阶段:越冬管理

金桔比较耐寒,但盆栽由于盆土有限,抗寒能力会减弱。

- 温度: 冬季将盆栽移入室内,最好能保持在0-10℃的环境,温度过高,植株不休眠,会消耗养分,影响来年开花。

- 光照: 冬季也需要充足光照,可以放在南向的窗边。

- 浇水: 冬季生长缓慢,需水量减少,要严格控制浇水,盆土完全干透后再少量浇水,防止烂根。

- 停止施肥: 整个冬季都不要施肥。

总结一下关键时间线:

- 秋冬(结果后): 采收 -> 修剪 -> 施“月子肥”恢复 -> 施“基肥”储备养分 -> 移入室内越冬。

- 早春(萌芽前): 可进行换盆 -> 施萌芽肥。

- 春夏(生长季): 正常养护,重点是光照、浇水、施肥(磷钾肥),促进花芽分化。

遵循以上步骤,您的金桔就能“大年硕果,小年不歇”,年复一年地为您带来金黄的喜悦!祝您养护成功!

标签: 金桔结果后养护技巧 金桔促花保果管理方法 金桔结果期施肥浇水要点

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。