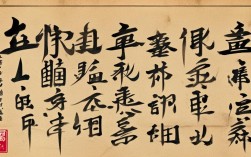

《秋词》行书佳作,墨韵酣畅,笔走龙蛇,字里行间尽染秋色,刚柔并济显风骨,疏朗章法透清逸,将刘禹锡豪迈诗境融于飘逸书道,满纸云烟

秋词的文化意蕴与行书的表现优势

| 维度 | 秋词核心特质 | 行书适配性分析 |

|---|---|---|

| 情感基调 | 萧瑟苍凉/豪迈旷达/哲思沉淀 | 笔势连绵可传递情绪起伏 |

| 意象元素 | 雁阵、霜露、残荷、明月等 | 飞白技法模拟落叶飘零,枯锋表现沧桑感 |

| 节奏韵律 | 平仄交替形成的声调抑扬 | 提按顿挫对应诗句节奏,虚实相生 |

| 时空感知 | 季节轮转的生命哲思 | 章法布局营造空间纵深感 |

行书介于楷书与草书之间的特性,使其既能精准呈现秋词文本的严谨结构,又能通过流畅的线条流动展现诗意的延展性,例如刘禹锡《秋词》中“晴空一鹤排云上”的昂扬气势,可通过渐次加重的捺画力度配合纵向拉伸的结体予以强化;而李之仪《卜算子·我住长江头》里绵长的思念之情,则适合用牵丝引带的长竖画贯穿全篇。

典型创作要素解析

(一)笔法运用

- 起收笔处理:露锋起笔模仿秋叶边缘的锐利感,回锋收笔则暗合万物收敛的季节特征,如写“霜”字雨字头的点画,可采用侧锋切入后迅速调锋铺毫,形成类似冰晶凝结的视觉效果。

- 转折技法:外拓圆转适合表现“月”“江”等圆润意象,内擫方折则用于“骨”“石”等刚硬物象,这种方圆对比恰似秋景中柔枝与枯木的并存。

- 连笔规则:数字连笔不宜超过三笔,避免过度连绵削弱文字辨识度,像“千里”二字的连写,需控制游丝般的细线长度,既显灵动又不失庄重。

(二)墨色层次

| 墨阶 | 应用场景 | 效果示例 |

|---|---|---|

| 浓墨 | 标题及关键字眼 | “孤鹜”“长天”等主体词厚重沉稳 |

| 淡墨 | 背景衬托或次要文字 | 落款年份用宿墨营造斑驳感 |

| 涨墨 | 局部重点渲染 | “层林尽染”四字洇散如晚霞 |

| 枯笔 | 收尾处或边框装饰 | 卷末题跋的飞白似秋风扫叶 |

(三)章法布局

- 纵有行横无列:采用手札式错落排列,模拟雁阵南飞的自然轨迹,每行首字略微左倾,末字右放,形成视觉上的动态平衡。

- 留白运用:大面积留白集中于作品右侧三分之一区域,象征秋日高远的天空;局部小空白点缀于字组之间,如同散落的银杏果。

- 款识设计:启首章选用古玉印风,压角章采用肖形印(如枫叶形),与正文形成材质对话,长篇款识用小楷记录创作心得,字体大小仅为正文的一半。

经典范本对照研究

| 作者/作品 | 代表特征 | 技术难点突破 |

|---|---|---|

| 米芾《秋兴八首》 | 八面出锋的刷字技法 | 解决快速书写导致的结构松散问题 |

| 赵孟頫《秋声赋》 | 温润典雅的晋唐遗韵 | 调和复古笔意与个人风格的统一性 |

| 董其昌《秋夜曲》 | 淡雅秀逸的文人气息 | 控制墨色的微妙渐变防止单调 |

| 王铎《秋兴诗卷》 | 雄强恣肆的明末书风 | 处理巨幅作品的整体协调性 |

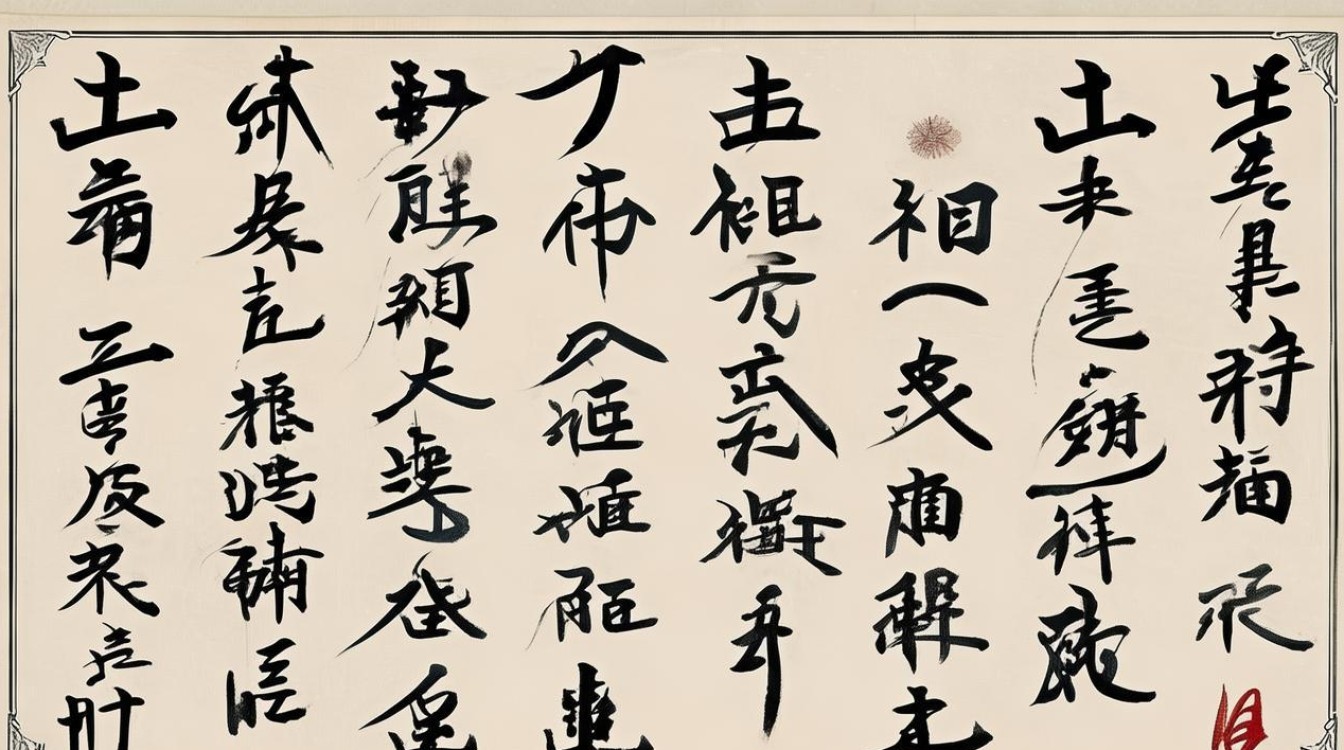

当代创作者在学习古人基础上,常融入个性化创新,例如某位书家将怀素草书的缠绕笔意引入行书创作,使“无边落木萧萧下”一句产生藤蔓攀援的视觉联想;另一位作者借鉴汉简的波磔特征,让“秋水共长天一色”的文字呈现出水波荡漾的动感。

创作实践建议

- 选材准备:推荐使用仿古绢本或皮纸,其粗糙质地能有效吸附墨汁,增强笔画立体感,砚台宜选用老坑端砚,发墨细腻且不易伤毫。

- 临摹路径:初学阶段可重点临习《兰亭序》培养节奏感,继而研习苏轼《寒食帖》体会情感注入,最后专攻文徵明《秋兴八首》掌握精细控制。

- 常见问题解决方案:

- 速度失控:练习时口中默念诗句,以语速调控运笔节奏

- 墨色单一:准备五个调墨盘,分别含墨量递减,按需取用

- 章法混乱:先用铅笔轻勾布局框架,完成后擦除痕迹

鉴赏要点指南

专业藏家评估此类作品时,通常会关注三个核心指标:①笔墨交融度——观察浓淡干湿是否自然过渡;②文墨契合度——判断书法风格与诗词内容的匹配程度;③时代特征——辨识用笔习惯是否符合特定历史时期的美学规范,普通爱好者可记住简单口诀:“远观气势足,近看细节精,通篇有呼吸,局部见匠心。”

相关问答FAQs

Q1:书写秋词题材时应该如何选择合适的毛笔?

A:建议选用兼毫笔(羊毫+狼毫),软硬度适中,具体而言,写小字可用七紫三羊的小楷笔,保证精细度;创作大幅作品宜选中号白云笔,兼顾蓄墨量与弹性,新笔启用前需用温水泡开,去除表面胶质,使笔锋展开更充分。

Q2:临摹古人秋词书法作品有哪些注意事项?

A:①先读透原文再动笔,理解诗人的情感脉络;②初期严格对临,注意观察原作中的细微动作(如横画并非绝对水平,常有微妙倾斜);③背临阶段尝试闭眼回忆字形结构;④意临时要保留原帖神韵,而非机械复制,特别提醒:不要过早追求个人风格,扎实的基础训练至少需要