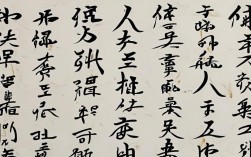

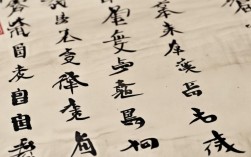

《渡汉江》书法作品以苍劲笔触抒写羁旅愁思,枯润相生的墨迹间,飞白似江雾弥漫,结体疏密映现诗人忐忑心绪,满纸萧瑟尽染暮年漂泊之悲

诗歌文本的艺术特质与书法适配性

宋之问《渡汉江》全诗仅二十字:“岭外音书断,经冬复历春,近乡情更怯,不敢问来人。”看似平实的语言蕴含着复杂的心理张力:前两句以时间累积强化空间阻隔感,后两句则通过矛盾修辞展现游子临乡时的微妙心态,这种由叙事到抒情的递进结构,为书法创作提供了天然的节奏框架——起笔沉稳如叙述往事,收束处需体现情绪波动。

| 诗句 | 情感基调 | 书法表现建议 | 典型笔法特征 |

|---|---|---|---|

| 岭外音书断 | 孤寂苍凉 | 枯锋飞白,线条疏朗 | 侧锋入纸,提按分明 |

| 经冬复历春 | 时光沉淀 | 墨色渐浓,笔画凝重 | 中锋行笔,篆籀笔意 |

| 近乡情更怯 | 矛盾纠结 | 牵丝萦绕,虚实相生 | 绞转笔杆,涩势行进 |

| 不敢问来人 | 克制隐忍 | 留白处理,余韵悠长 | 轻提空回,戛然而止 |

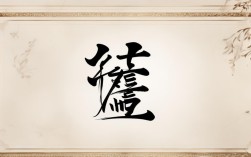

该表揭示了文本要素与书法技法的对应关系,值得注意的是,“怯”字作为诗眼,在书写时往往采用变形处理:或缩小字径形成视觉压迫,或延长横画制造心理阻滞,这种细节设计能有效传递原作的情感内核。

历代书法创作的演变轨迹

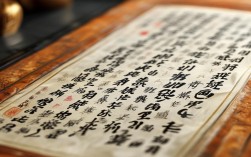

(一)唐宋时期:法度与意趣的平衡

初唐时期,此诗已被纳入文人临摹范本,现存最早的敦煌写经残卷显示,当时多采用欧体楷书书写,结体严谨工整,体现出唐人尚法的审美取向,至宋代,随着尚意书风兴起,黄庭坚曾以行草相间的形式创作横批,其辐射状构图打破传统章法,将“近乡情更怯”的数字刻意拉长变形,形成视觉冲击。

(二)元明时期:个性化解读的突破

赵孟頫在《汲黯传》后的题跋中提及此诗,虽非专门创作,但其圆润秀美的“赵体”风格赋予文本新的美学维度,明代徐渭则大胆尝试狂草形式,整幅作品仅存三处断句痕迹,连绵不断的草书线条恰似思乡之情奔涌不息,与其“笔底明珠无处卖”的人生境遇形成互文。

(三)清代至今:多元风格的融合创新

清代何绍基用回腕执笔法书写此诗,独特的逆锋技巧使线条充满金石韵味,当代启功先生曾以瘦硬通神的小楷抄录全诗,每个字不足方寸却筋骨毕现,完美契合“不敢问来人”的含蓄意境,近年更有书法家尝试现代构成主义手法,将文字拆解重组于汉江流域地图之上,实现跨媒介的艺术实验。

经典作品深度解析

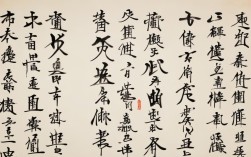

林散之《渡汉江》手卷(1982年作)

这件晚年代表作采用生宣纸纵笔挥洒,典型特征包括:①墨色层次丰富,从渴笔飞白到饱蘸淋漓自然过渡;②字形大小错落,“岭”字占据半行空间,而“人”字缩至蝇头小楷;③章法布局打破常规,末句突然向右下方倾斜,模拟江水东流之势,最精妙处在于“怯”字最后一捺的处理:原本应向右伸展的笔画突然回锋向上,形成类似惊鸿折翼的效果,精准捕捉到诗人欲言又止的心理瞬间。

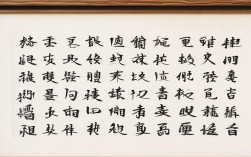

沙孟海隶书条幅

作为古文字学大家的沙孟海,在此作中融入大量金文笔意,值得关注的细节包括:“断”字右半部的“斤”部简化为两道竖画,既保留隶书波磔特征,又暗合青铜器铭文的质朴;“春”字下部的“日”部刻意拉长,形似泪滴下垂,整幅作品使用宿墨效果,边缘渗出丝丝晕染,营造出苍茫的历史厚重感。

核心创作技法体系

成功的《渡汉江》书法作品普遍遵循以下技术规范: | 维度 | 具体要求 | 错误示范 | |-------------|-----------------------------------|------------------------------| | 笔速控制 | 首联缓行蓄势,颈联加速宣泄 | 全程匀速导致节奏呆板 | | 墨色运用 | 前三句渐次加深,末句骤淡 | 平均用墨缺乏层次 | | 空间营造 | 字组间留白呈不规则三角形分布 | 机械等距排列破坏诗意 | | 特殊处理 | “怯”“问”二字必有形态变异 | 所有文字大小一致 | | 印章搭配 | 起首章选山水纹样,压角章用肖形印 | 方形朱文印破坏整体协调性 |

特别需要强调的是“计白当黑”原则的应用,高明的书家会在“不敢问来人”之后预留大面积空白,有的甚至延伸至装裱绫绢之外,这种物理空间的延展恰恰呼应了诗歌中未尽的话语空间。

鉴赏要点指南

普通观赏者可从三个层面切入:①基础层面观察笔法是否精熟,重点关注转折处的调锋技巧;②进阶层面体会墨色的浓淡干湿变化,尤其注意枯润对比是否服务于情感表达;③高阶层面把握通篇气息,优秀的作品应当让人感受到江涛拍岸般的节奏律动,对于专业研究者而言,还需注意考释题跋的真实性,某些明清仿作常伪造名人款识牟利。

相关问答FAQs

Q1:为什么《渡汉江》特别适合作为书法创作素材?

A:《渡汉江》具备短小精悍的文本优势(仅20字),便于完整展现书法的整体章法;诗中包含的空间转换(岭外→故乡)、时间跨度(经冬复历春)和心理变化(由期待到畏惧)为书法的节奏把控提供明确依据;其留白艺术与书法的空间美学高度契合,给予创作者极大的发挥空间。

Q2:初学者临习此类诗词书法应注意哪些误区?

A:常见误区有三:①过度追求怪异造型而忽视基本法度,导致“怪而不美”;②片面强调情感宣泄忽略文本内涵,出现“为怪而怪”的现象;③盲目模仿名家风格丧失个人理解,建议从规范楷书入手,逐步加入行草元素,重点训练根据诗句含义调整笔速墨色的能力,同时加强对古典